Um was geht es?

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) ist in der Pflanzenschutzmittelverordnung von 2010 (PSMV)[1] geregelt. Heute muss jedes PSM in der Schweiz einer aufwändigen Umwelt- und Gesundheitsprüfung unterzogen werden, bevor es bewilligt wird. Die Akten umfassen oft Dutzende von Bundesordnern und es müssen rund 20 Themenkomplexe mit Schutzanforderungen untersucht werden. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) will nun die PSMV totalrevidieren[2]. Aus der 200-seitigen PSMV wird eine 100-seitige neue PSMV[3] mit Verweis auf 100 Seiten direkt anwendbares EU-Recht[4].

Zusammengefasst enthält die neue PSMV wenige Verbesserungen, viele gleiche Regeln und eine grosse Verschlechterung für den Schutz von Mensch und Natur: Die Umwelt -und Gesundheitsprüfung wird abgeschafft. An ihre Stelle tritt die sogenannt «vereinfachte Zulassung» von Pflanzenschutzmitteln aus EU-Ländern. Hierzu sollen[5]:

1. «Wirkstoffe, Safener und Synergisten, die in der EU genehmigt sind» – «vorbehältlich gewisser Ausnahmen - auch in der Schweiz als genehmigt gelten».

2. Für Pflanzenschutzmittel, die bereits in EU-Mitgliedstaaten zugelassen sind, unter «gewissen Voraussetzungen* eine vereinfachte Zulassung möglich sein.»

* gemeint sind: ähnliche agronomische, klimatische und umweltrelevante Bedingungen

Die vereinfachte Zulassung von PSM aus EU-Ländern wird geregelt in Art. 45 Abs. 1 neue PSMV

[6]: Legt ein Gesuchsteller der Zulassungsstelle (BLV) die Bewilligung und Beurteilungsgrundlagen eines EU-Landes vor, muss diese das Pestizid auch in der Schweiz zulassen. Zwar bestünde noch ein schmaler Notausgang in Art. 45 Abs. 2 Bst. b, wonach

«die Beurteilungsstellen trotzdem eine (ordentliche) Prüfung der eingereichten Unterlagen vornehmen, wenn davon ausgegangen werden muss, dass die Prüfung zu strengeren Einschränkungen bei der Verwendung des Pflanzenschutzmittels führen würde, als wenn die Beurteilung des betreffenden EU-Mitgliedstaats übernommen würde».

Es ist aber unrealistisch, dass die Behörden den Notausgang oft nutzen könnten, weil sie in jedem Einzelfall beweisen müssten, dass eine ordentliche Prüfung nötig ist. Je mehr sie sich darauf beriefen, wären sie dem Druck der Agrarlobby ausgesetzt, dies zu unterlassen. Da zudem mit einer Flut neuer Gesuche zu rechnen ist, fehlte ihnen dafür auch die Kapazität.

Motiv für die vereinfachte Zulassung

Nach dem Erläuterungsbericht soll mit der vereinfachten Zulassung auf eine von den zuständigen Kommissionen unterstützte Parlamentarische Initiative (22.441[7]) sowie Motion (21.4164[8]) zur «vereinfachten Zulassung von PSM reagiert werden. Über einen weiteren Hauptgrund für die «vereinfachte Zulassung» schweigt sich der Erläuterungsbericht aber aus: Über die letzten zehn Jahre hat sich in der Bundesverwaltung ein Berg von über 800 Bewilligungsgesuchen für neue Pflanzenschutzmittel aufgetürmt, weil das Parlament eine Aufstockung der Personalressourcen, welche für eine raschere Umwelt- und Gesundheitsprüfung nötig ist, ständig verweigerte. Nach den Übergangsbestimmungen der neuen PSMV soll auf hängige Gesuche zwar das bisherige Recht Anwendung finden. Allerdings können die Gesuchsteller für ihre 800 Gesuche Anträge für eine «vereinfachte Zulassung» stellen. Damit könnte das BLV jedes der 800 hängigen Gesuche ohne relevante Umwelt- und Gesundheitsprüfung mit einem Federstrich erledigen. So liesse sich der Dossier-Stapel rascher abbauen.

Offensichtlich kein Motiv für die Neuerung bildete das Anliegen des Umweltschutzgesetzes, den Schutz von Mensch und Umwelt zu verbessern.

Was geschieht, wenn die vereinfachte Zulassung kommt?

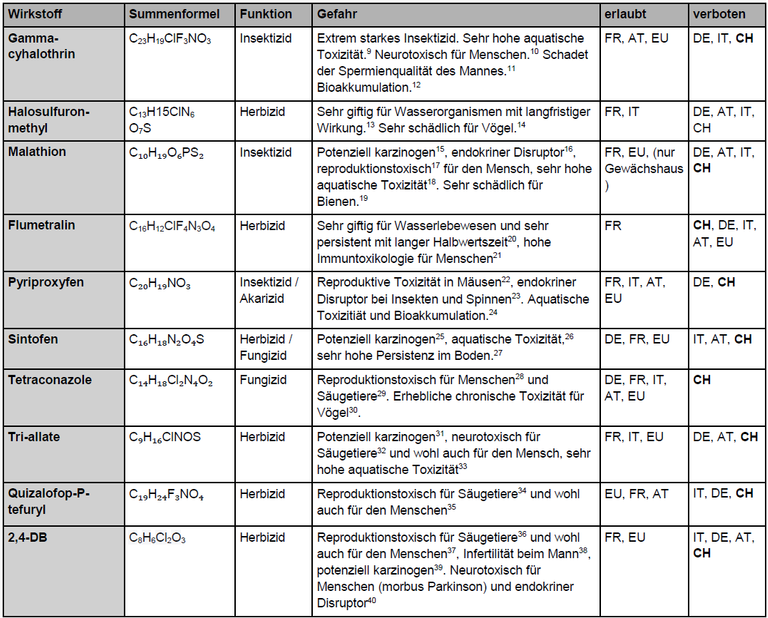

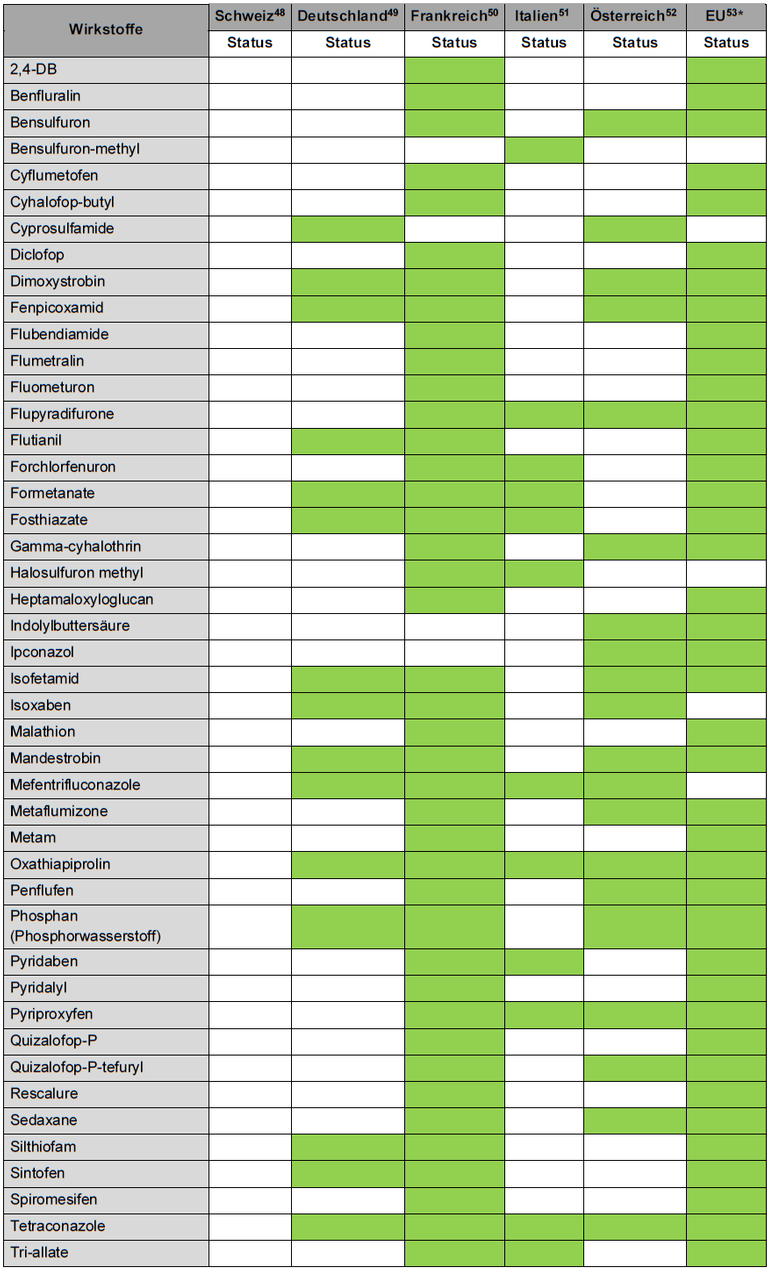

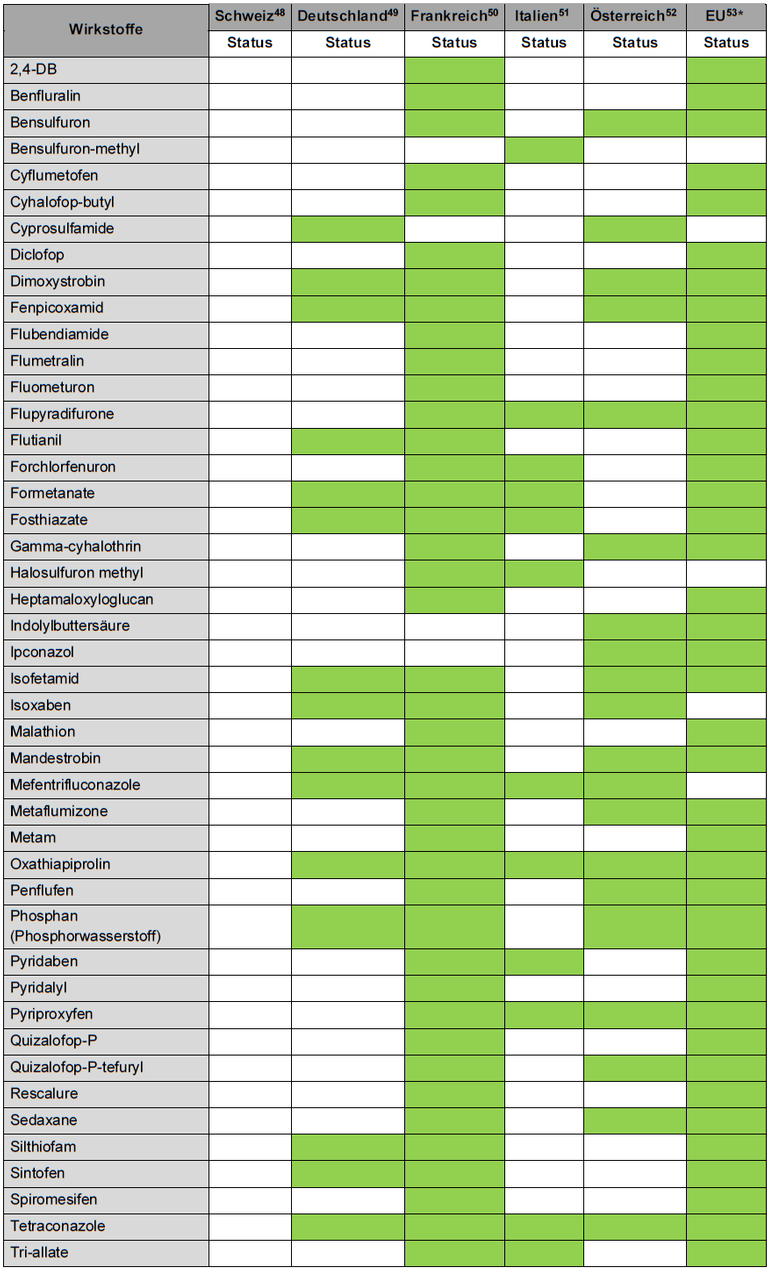

Die vereinfachte Zulassung soll in der Schweiz möglich sein bei Pestiziden, die in Ländern mit «vergleichbaren agronomischen, klimatischen und umweltrelevanten Bedingungen» zugelassen sind (Art. 45 neue PSMV). Würden solche Bedingungen etwa bei den Nachbarländern (Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich) angenommen, drohte in der Schweiz über kurz oder lang die Neuzulassung von Pestiziden mit rund 50 problematischen Wirkstoffen, die bislang nur in diesen Nachbarländern zulässig sind (Anhang).

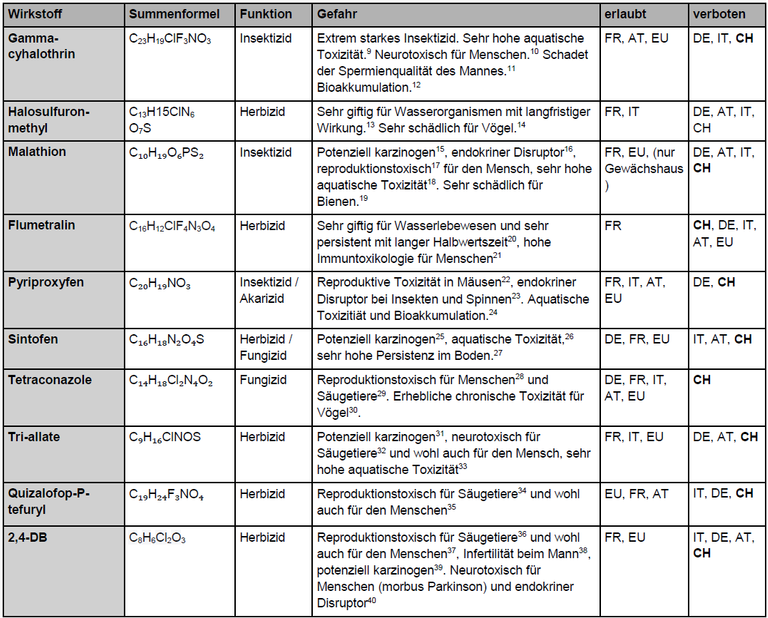

Die Anzahl der Problempestizide in der Schweiz (ca. 1/2 der rund 300 zugelassenen Wirkstoffe) würde dadurch um rund 30 Prozent erhöht. Unter den 50 problematischen Wirkstoffen sind mindestens 10 für Mensch und Natur sehr gefährliche Pestizide (Tabelle 1).

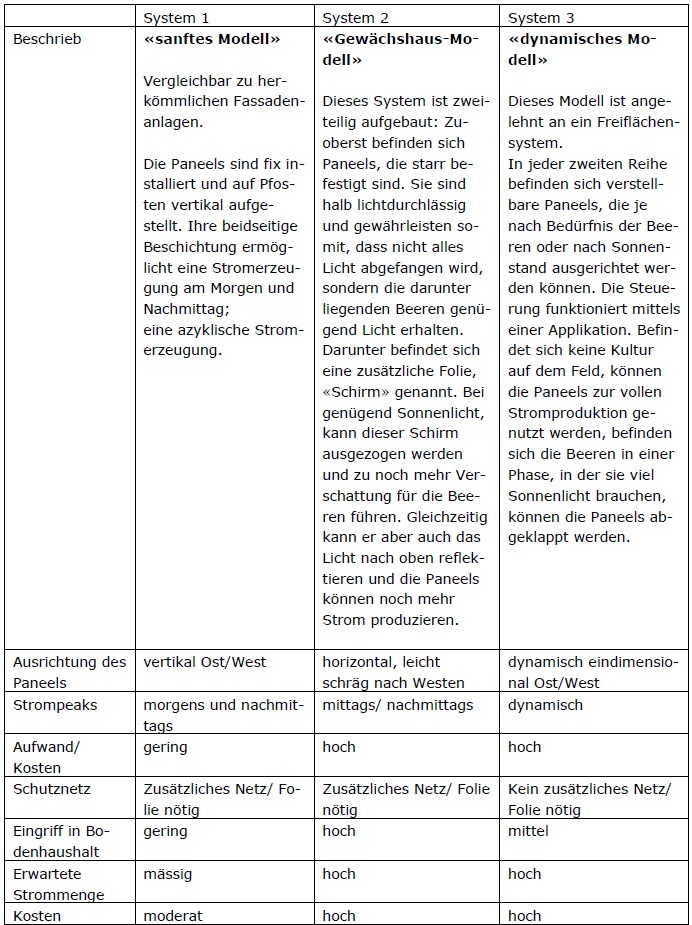

Tabelle 1: Wirkstoffe mit besonderer Gefahr in D, F, I & AT. Die Zulassung von Wirkstoffen auf EU-Ebene bedeutet, dass ein EU-Land Pflanzenschutzmittel (PSM) mit den betreffenden Wirkstoffen zulassen kann, aber nicht muss.

Zum Beispiel Pyriproxyfen:

Dieses Insektizid weist eine reproduktive Toxizität bei Mäusen und damit wohl auch beim Mensch auf. Zudem wirkt es als endokriner Disruptor bei Insekten und Spinnen (Förderung Insektensterben). Weiter zeichnet es sich durch eine hohe aquatische Toxizität aus und es besteht die Gefahr von Bioakkumulation.

…oder 2,4-DB:

Dieses Herbizid wirkt reproduktionstoxisch für Säugetiere und wohl auch für den Mensch. Es wurde mit Infertilität beim Mann in Verbindung gebracht und kann Krebs auslösen. Weiter ist es ein endokriner Disruptor und vergrössert das Risiko für die Parkinson-Krankheit.

Sollten die EU-Länder in Mitteleuropa, also Ungarn (77)*, Bulgarien (72)*, Rumänien (63)*, Slowakei (49)*, Belgien (18)*, Niederlande (8)* usw., als Länder mit ähnlichen Bedingungen wie in der Schweiz gelten, dürften noch weit mehr Problempestizide in der Schweiz prüfungslos zugelassen werden.

* (in Klammern): Korruptionsindex gemäss Transparency International; Schweiz (7)[41]

Weitreichende negative Folgen für Mensch und Natur

Würde das «vereinfachte Zulassungsverfahren» eingeführt, könnten Produkte mit mindestens 50 neuen problematischen Wirkstoffen ohne nähere Prüfung in der Schweiz an LandwirtInnen verkauft und von diesen in die Umwelt ausgebracht werden. Ausser dem engeren Berggebiet wäre die ganze Schweiz betroffen. Eine unbekannte Zahl der Wirkstoffe verstärkte sich gegenseitig (Cocktailwirkung)[42]. Bereits jetzt haben wir eine starke Belastung unserer Böden[43] und des Grund- und Trinkwassers[44] durch Pestizide und ihre Metaboliten. Die Zulassung von Dutzenden weiteren hochgiftigen Wirkstoffen erschwerte die Beurteilung der Cocktailwirkungen gegenüber heute noch mehr.

Stark umwelt- und gesundheitsschädliche Pestizide sind oft besonders wirksam gegen Schadorganismen. Weil sich diese besonders gut verkaufen lassen, würden die Gesuchsteller vor allem solche Pestizide in der Schweiz zur Zulassung beantragen. In der Schweiz würde ein «Race to the Bottom» eingeleitet, zu Lasten der Biodiversität (Insektensterben, Vogelsterben) und menschlichen Gesundheit.

Im Vergleich zu allen 27 EU-Ländern kämen mit dieser Totalrevision in der Schweiz mit nur 1/100 der Fläche der EU weitaus am meisten problematische Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel auf den Markt, gelangten in die Umwelt und als Rückstände auf Lebensmittel und in das Trinkwasser. Die Situation würde damit in der Schweiz schlimmer als in der gesamten EU, wo jedes Land nur eine Auswahl an Pestiziden zulässt.

Zudem würde die heute schon schwierige Übersicht (derzeit 3'500 Pflanzenschutzmittel mit 300 Wirkstoffen) für die Behörden weiter erschwert und der Vollzugsaufwand erhöht. Sodann könnte das Einsickern von Metaboliten dieser Pestizide ins Grundwasser weitere Fälle des Typs «Chlorothalonil» auslösen, was bereits zur Aufgabe einer Vielzahl von Trinkwasserfassungen und zu Millionenschäden für die Wasserversorger geführt hat.

Das mehr oder minder prüfungslose Zulassen von bisher in der Schweiz nicht bewilligten EU-Pestiziden würde zwangsläufig den Schutz der durch solche Pestizide gefährdeten Tiere, aquatischen Pilze und Pflanzen in der Schweiz verschlechtern. Und nicht nur das: Auch beim Schutz der Menschen vor schädlichen Pestiziden (Stichworte: Trinkwasser, Gefährdung Anwender) führt diese Totalrevision auf eine Geisterfahrt mit Horrorpotential. In Frankreich etwa ist Morbus Parkinson (ein Leiden, bei dem die Nervenzellen im Mittelhirn fortschreitend absterben[45]) als Berufskrankheit der LandwirtInnen anerkannt[46].

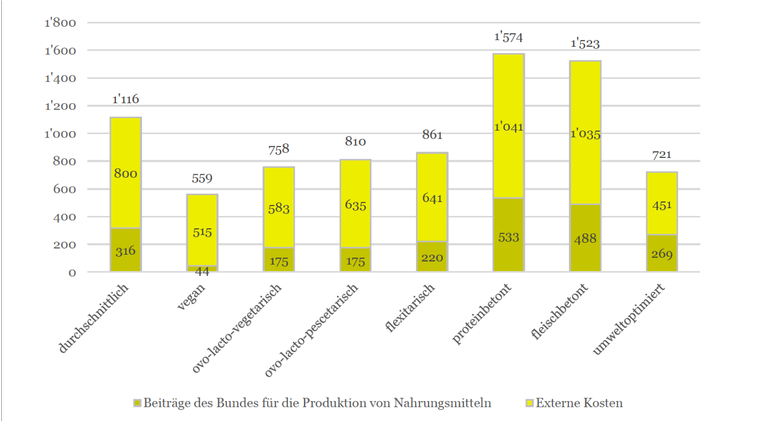

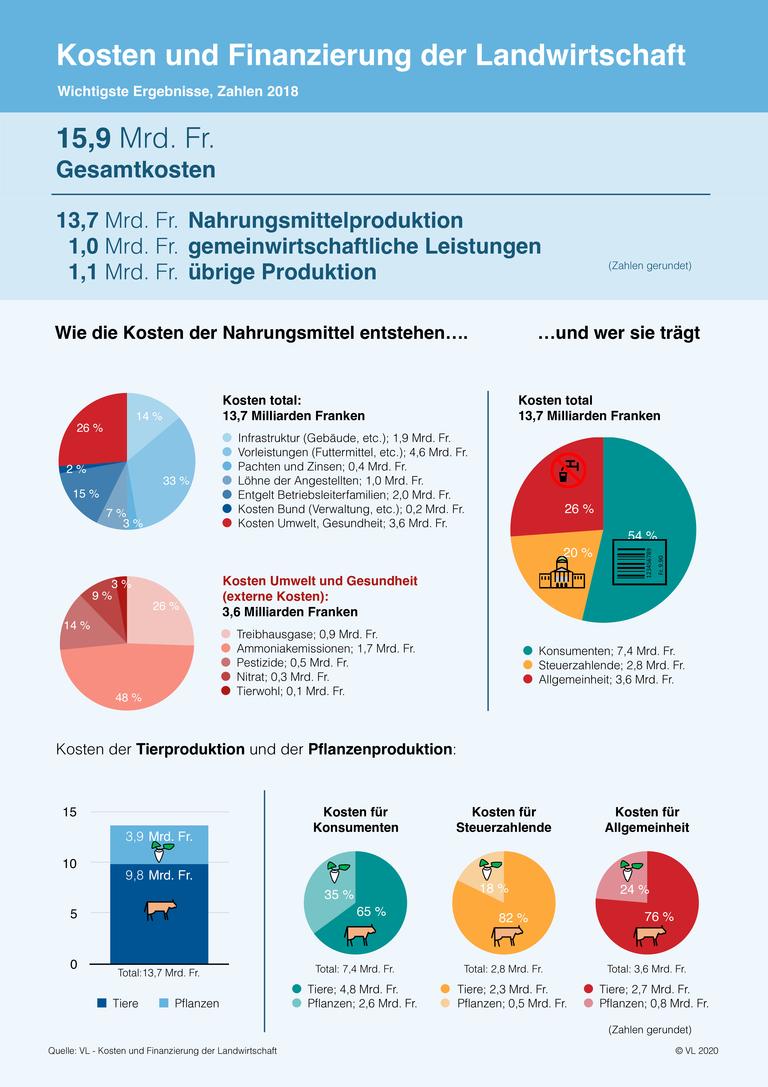

Wenn die «vereinfachte Zulassung» durchkommt, könnte die Schweiz das Land in Europa mit den meisten verschiedenen Problempestiziden werden, nebst den fast höchsten Agrarsubventionen auf der ganzen Welt[47]. Damit wird keine moderne Landwirtschaft motiviert und die Schweiz würde zum Königreich der Pestizide.

Eine moderne Landwirtschaft könnte hingegen gefördert werden, wenn aus den 800 hängigen PSM-Dossiers jene prioritär behandelt werden, die Wirkstoffe mit geringem Risiko betreffen. Die anderen dürfen gerne auf der langen Bank bleiben.

Insgesamt würde die geplante Totalrevision nicht nur keine Verbesserung der Pestizidbelastung für Mensch und Natur in der Schweiz bewirken, sondern eine Verschlechterung. Kurz gesagt: Die neue Vorlage ist ein Entwurf ohne Ambitionen für einen besseren Schutz von Mensch und Natur, was man bei der Totalrevision einer umweltrelevanten Gesetzgebung doch eigentlich erwarten dürfte.

Weitere Probleme:

Die Totalrevision hat weitere Mängel:

So gäbe es weiterhin keine Prüfung der Auswirkungen von PSM auf Amphibien, aquatische Pilze, Wildbienen und andere Bestäuberinsekten. Nach Artikel 10 neue PSMV könnten in der Schweiz sogar Wirkstoffe genehmigt werden, die in der EU nicht zugelassen sind. Dies birgt erhebliche Gefahren. Zum Beispiel könnten die für Bestäuberinsekten extrem giftigen Neonicotinoide erneut bewilligt werden, wenn sich das BLV dem Druck der Agrarlobby beugt.

Anhang

Tabelle 2: Wirkstoffe für Pflanzenschutzmittel, die in Nachbarländern der Schweiz zugelassen, in der Schweiz aber nicht erlaubt sind. (grün = erlaubt / weiss = nicht erlaubt)

* Die Zulassung von Wirkstoffen auf EU-Ebene ("EU-Wirkstoffe") bedeutet, dass ein EU-Land Pflanzenschutzmittel (PSM) mit den betreffenden Wirkstoffen zulassen kann, aber nicht muss. Kein EU-Land hat PSM mit allen "EU-Wirkstoffen" zugelassen, was auch die obige Tabelle zeigt.

Quellen:

[1] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/340/de

[2]https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/92/cons_1/doc_4/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2023-92-cons_1-doc_4-de-pdf-a.pdf

[3]https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/92/cons_1/doc_1/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2023-92-cons_1-doc_1-de-pdf-a.pdf

[4] Etwa der Pflanzenschutzmittelverordnung der Europäischen Union von 2009 (EU-PSMV): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20221121

[5] Erläuternder Bericht des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zur Totalrevision PSMV, S. 2, siehe: https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/92/cons_1/doc_6/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2023-92-cons_1-doc_6-de-pdf-a.pdf

[6]https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/92/cons_1/doc_1/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2023-92-cons_1-doc_1-de-pdf-a.pdf

[7] https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220441

[8] https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214164

[9]http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/369.htm#:~:text=It%20is%20considered%20to%20be,toxic%20to%20birds%20and%20earthworms.

[10] https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6-2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf

[11] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.656106/full

[12] https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6-2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf

[13] https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/081880-00027-20170807.pdf

[14] https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6-2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf

[15] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7905528/

[16] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23174696/

[17] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18831386/

[18]https://www.cdc.gov/biomonitoring/Malathion_BiomonitoringSummary.html

[19] https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6-2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf

[20] https://de.wikipedia.org/wiki/Flumetralin

[21] https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6-2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32480152/#:~:text=Pyriproxyfen%20(PPF)%2C%20a%20broad,is%20scarce%20in%20aquatic%20vertebrates

[22] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6880530/

[23] https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6-2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32480152/#:~:text=Pyriproxyfen%20(PPF)%2C%20a%20broad,is%20scarce%20in%20aquatic%20vertebrates

[24] https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6-2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf

[25] https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.117.062

[26]https://static.cymitquimica.com/products/04/pdf/sds-C16970500.pdf

[27] https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6-2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf

[28] https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/registration/fs_PC-120603_01-Apr-05.pdf

[29]https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.25.477777v1.full

[30]https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/01_zulassungsberichte/

[31] https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Triallate

[32] https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-078802_1-Mar-01.pdf

[33]https://de.wikipedia.org/wiki/Triallat

[34] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2009.205r

[35] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2009.205r

[36] https://ppqs.gov.in/sites/default/files/24-d.pdf

[37] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6648169/

[38] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27432240/

[39] https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr236_E.pdf

[40]https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/361a91b6-361a91b6- 2010_schwarze_liste_der_pestizide.pdf sowie https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/797977

[41] https://www.transparency.de/cpi/cpi-2022/cpi-2022-tabellarische-rangliste

[42] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3qe3-r82DAxX87bsIHaZsD2cQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.umweltbundesamt.de%2Fthemen%2Fumweltrisiken-durch-pestizid-cocktails-werden&usg=AOvVaw0ZUuhgknD0yY-Rhb95LA03&opi=89978449

[43] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c06405

[44] https://www.dora.lib4ri.ch/eawag/islandora/object/eawag%3A19533/datastream/PDF/Kiefer-2019-Pflanzenschutzmittel-Metaboliten_im_Grundwasser._Ergebnisse_aus-(published_version).pdf

[45] https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/was-ist-parkinson

[46] ttps://www.agrarheute.com/land-leben/frankreich-parkinson-berufskrankheit-anerkannt-511913

[47] https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/land-for

[48] https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/verkaufsmengen-der-pflanzenschutzmittel-wirkstoffe.html

[49]https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/psm_uebersichtsliste.pdf?__blob=publicationFile&v=23

[50]https://ephy.anses.fr/resultats_recherche/substance

[51]https://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=6

[52]https://psmregister.baes.gv.at/psmregister/faces/main

[53]https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances