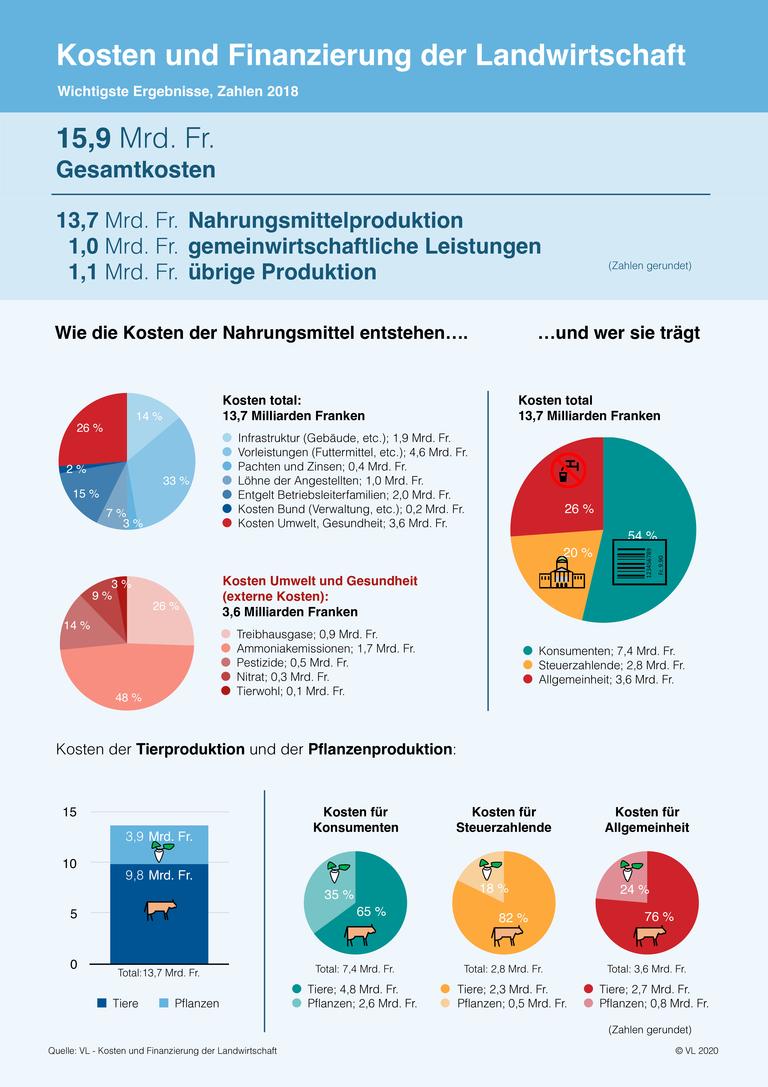

Der Strom als wertvolles Nebenprodukt

Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen, kurz Agri-PV, sind in der Schweiz seit dem Sommer 2022 erlaubt. Unter der Auflage, dass die Anlage einen Vorteil für die landwirtschaftliche Produktion bietet oder zu Versuchs- und Forschungszwecken dient, dürfen in der Landwirtschaftszone Solaranlagen gebaut werden. Das heisst: Auf Agri-PV-Flächen sollen in erster Linie weiterhin Lebensmittel hergestellt werden - der Strom wird nebenbei gewonnen.

Die derzeit grösste Agri-PV Anlage der Schweiz befindet sich im Kanton Luzern bei Bioschmid in Aesch. Der Hof produziert seit 1996 nach biologischen Richtlinien und baut unter anderem Heidelbeeren und Himbeeren an. Wie andere Beerenproduzenten auch, hat Schmid bis anhin seine Beeren phasenweise mit Netzen und Folien abgedeckt. Diese Netze schützen die Pflanzen nicht nur vor Starkwetterereignissen wie Hagel und Starkregen, sie beschatten die Beeren auch in Hitzeperioden. Ab Temperaturen über 27°C nämlich leiden die Beeren an Hitzestress: ist die Lichtsumme der Pflanze erreicht, kann sie durch die Photosynthese keine Stoffwechselprodukte mehr einlagern und die Qualität nimmt ab.

Auf einer Versuchsfläche vergleichbar mit der Grösse eines Fussballfeldes, werden seine Himbeeren nun zusätzlich mit Solarpaneels beschattet. Für Schmid ist dabei klar: «Die landwirtschaftliche Produktion steht bei uns im Vordergrund». Er wird weiterhin gleich viel Beeren und mit gleicher Qualität ernten wollen, zusätzlich auch noch Strom für rund 110 Haushalte produzieren.

Bild: Anordnung der Solarpaneelen im traditionellen Anbausystem mit Schutznetzen

Bild: Anordnung der Solarpaneelen im traditionellen Anbausystem mit Schutznetzen

«Ich habe schon vor etlichen Jahren von Agri-PV geträumt»

Dass diese Anlage nun hier steht, ist Monika und Heinz Schmid, den Betriebsleitern, zu verdanken. Vor 16 Jahren installierte Bioschmid die erste Solaranlage auf dem Scheunendach und erweiterte ein paar Jahre später die Anlage auf alle Ökonomiegebäude des Betriebs. Heinz Schmid war begeistert davon und hatte die Vision, die Gewinnung von Solarstrom mit seinem operativen Betrieb zu verknüpfen. «Anscheinend habe ich da schon von Agri-PV geredet», schmunzelt Schmid. Die Idee, auf dem Beerenfeld Strom zu produzieren, auf einer Fläche, die ihm als Landwirt zur Verfügung steht, die hat ihn seit da nicht mehr losgelassen. In Eigenregie hat er auf ein paar Quadratmetern direkt neben dem Wohnhaus mit ein paar Panels einen ersten Versuch gestartet, um zu beobachten, wie sich eine solche Anlage auf die Beeren auswirken könnte. «Das hat auch gar niemand gesehen», denn die Panels waren zwischen den im Beerenbau üblichen Netzen nicht auffällig. Und die Beeren? Die seien unter den Panels gleich gut gewachsen wie diejenigen unter den Netzen. Der tatsächliche Effekt liess sich auf der Kleinfläche jedoch nicht genau überprüfen.

Dieser Eigenversuch hat Schmid aber motiviert, der Idee in einem grösseren Stil nachzugehen. Anlässlich eines Austausches von Biobeerenproduzenten und der Forschungsanstalt Agroscope kam eine Zusammenarbeit zustande, und es wurde entschieden, ein Forschungsprojekt auf seinem Betrieb aufzugleisen. Das war im Herbst 2021. Nach Vorabklärungen mit dem Kanton, Gesetzes-Änderungen, Berechnungen und der Sicherstellung der Finanzierung, ist die Anlage im Frühling 2024 nun fast fertig und wird demnächst für die Forschung in Betrieb genommen.

Der Betriebsleiter blickt auf seine Anlage und lächelt: «Dass wir heute so weit sind, ist ein kleines Wunder». Wider Erwarten sei vieles reibungslos verlaufen und er habe viel Unterstützung von Seiten der Grundeigentümer, der Gemeinde, dem Kanton, sowie dem Bundesamt für Energie, welches das Projekt auch finanziell unterstützt, erhalten. «Unterstützung haben wir auch von Stiftungen erhalten und die Partner sind uns mit Rabatten entgegengekommen.», so Schmid.

Erste Resultate werden diesen Herbst erwartet

Auf der Anlage von Bioschmid werden drei verschiedene Solarsysteme verglichen, direkt nebenan liegt das Vergleichsfeld, auf welchem wie bis anhin angebaut wird. (s. auch «Die drei verschiedenen AgriPV-Systeme im Vergleich»). Mit der wissenschaftlichen Begleitung durch Agroscope wird dabei untersucht, welche Auswirkungen und welches Potential eine Solaranlage über dem Feld auf die Landwirtschaft hat. Auswirkungen auf die Pflanzengesundheit, die Bewirtschaftungsmethoden und Auswirkungen auf den Boden und die Biodiversität. In gewissen Systemen decken die Paneels den Boden nämlich dauernd ab und der Niederschlag kommt nicht durch – auch dann nicht, wenn keine Kultur darunter ist. Mit seinem Pilotprojekt will Heinz Schmid auch einen Beitrag leisten, um aus den Zielkonflikten zu guten Lösungen zu kommen. Lösungen die Klimaschutz, Lebensmittelproduktion, Biodiversität und Raumplanung zusammendenken.

Nicht alle sind begeistert

Doch Schmid ist nicht nur auf Anklang gestossen mit seinem Projekt. Die Kritik von Seiten Landschafts- und Naturschutz konnte im Gespräch aufgefangen werden: Da auf solchen Produktionssystemen Abdeckungen bereits gängig sind, verändert sich das Landschaftsbild kaum. «Solarpaneels sind einfach eine Abdeckung anderer Art.», so Schmid. Er sieht die Zukunft von Agri-PV auch klar auf Feldern mit Spezialkulturen, die entweder schon mit Benetzung arbeiten oder die Kultur immer in derselben Reihe angebaut wird. Weitere Kritik stammt auch von anderen Landwirten. Die Anlage sei eine Fördergeldverschwendung, eine Konkurrenz zu Solaranlagen an Ställen und generell ein «Verhältnis-Blödsinn».

Diese Bedenken versteht Schmid gut. Er ist ebenfalls der Meinung, dass zuerst alle Ställe und Gebäudedächer mit Solarpaneels ausgestattet werden sollen. «Wenn in zehn Jahren die Stall-Dächer voll sind, müssen wir wissen, was wo wie funktioniert», so Schmid. Dafür muss heute geforscht werden.

Die Erschliessung ans Stromnetz als entscheidender Faktor

Damit Agri-PV in Zukunft grossflächig erfolgreich wird, ist laut Schmid ein Punkt massgebend: der Anschluss ans Stromnetz. «Diese Netzerschliessung könnte für viele Betriebe eine Hürde sein», so Schmid. Denn viel Landwirtschaftsland ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. Auch Schmid musste für den Anschluss an den nächsten Stromkasten eine 90 Meter lange Stromleitung erstellen, damit der über den Beeren produzierte Strom nun ins Stromnetz des Netzbetreibers eingespeist werden kann. Auch die nah gelegene Industrie habe schon Interesse am Strom von Schmid geäussert, doch das momentane Energiegesetz lässt dies zurzeit nicht zu. «Das wird sich mit dem neuen Stromgesetz ändern», so Schmid (s. Kästchen 2 Stromgesetz). Für ihn ist klar, dass mit den Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Klimawandel, die Landwirtschaft auch mit anderen Branchen zusammenarbeiten muss. Nicht nur betreffend Stromleitungen, sondern ganz allgemein betreffend Ressourcen.

Wie sich die Solaranlage über den Beeren auf die Qualität, die Bewirtschaftung und den Boden auswirkt, werden erste Forschungsresultate kommenden Herbst zeigen. Ein klarer Vorteil ist Schmid jedoch schon vergangenen Sommer aufgefallen: Erfreute Pflücker:innen. Denn auch für sie sind die kühleren Temperaturen angenehmer. «Diese paar Grad weniger unter den Paneels, die sind während der Erntezeit im Hochsommer Gold wert», so Schmid.

Kästchen 1

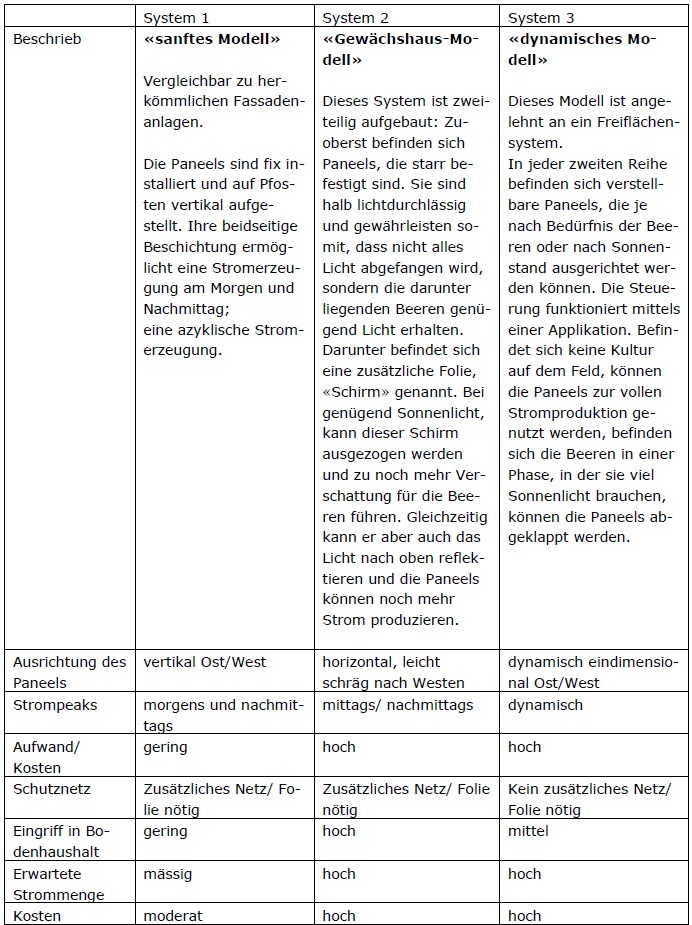

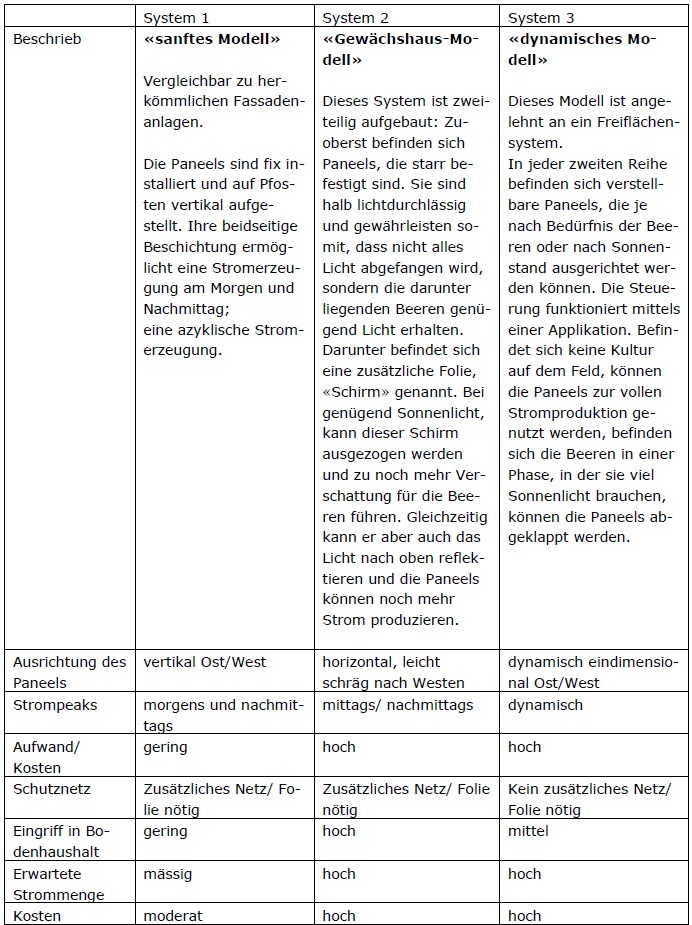

Die drei verschiedenen Agri-PV Systeme im Vergleich

Auf der 0.72 ha grossen Versuchsfläche von Bioschmid werden drei verschiedene Solar-Systeme verglichen, direkt nebenan liegt das Vergleichsfeld, auf welchem wie bis anhin angebaut wird.

Durch die maschinelle Bewirtschaftung der Felder ist in allen drei Systemen dieselbe Grundstruktur wie der Reihenabstand von 3 Metern gegeben. Nachfolgende Tabelle erläutert die Unterschiede.

Kästchen 2

Stromgesetz (Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien)

Am 9. Juni 2024 stimmt die Schweiz über ein neues Energiegesetz ab, das Stromgesetz. Die Vorlage hat zum Ziel, den Ausbau der erneuerbaren Energie zu fördern, die Netzsicherheit und die Energieeffizienz zu stärken.

Im Beispiel von Bioschmid würde das bedeuten, dass bei einer Annahme der Vorlage die kantonale Stromleitung auch privat genutzt werden könnte. Somit dürfte Schmid diese Stromleitung benutzen, um seinen produzierten Strom direkt an die daneben liegende Industrie verkaufen zu können, ohne eine zusätzliche Leitung einziehen zu müssen. Dieses Gesetz betrifft auch Solaranlagen auf den Dächern in der Landwirtschaftszone, denn die dezentrale Stromproduktion erfordert Anpassungen im Versorgungssystem, da auch da mehr Akteure daran beteiligt sein werden. Aktuell können viele Landwirtschaftsbetriebe das Potential ihrer Dächer aufgrund der begrenzten Kapazität der Leitung nicht nutzen. Das Stromgesetz wird – bei einer Annahme durch die Stimmbevölkerung - diese Rahmenbedingungen verbessern und auch die Zusammenschlüsse von lokalen Elektrizitäts-Gemeinschaften unterstützen. Neu wird auch eine gleitende Marktprämie - eine Absicherung gegen sehr tiefe und ein Förderstopp bei sehr hohen Marktpreisen – als Alternative zu den bereits etablierten Einmalvergütungen und Investitionsbeiträgen eingeführt. Die Rückspeisung wird neu zu einem schweizweit harmonisierten, vierteljährlich gemittelten Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspeisung vergütet. Zudem werden Minimalvergütungen für Kleinanlagen bis zu einer Grösse von 150 kW festgelegt.

Jede noch so kleine Fläche wird intensiv genutzt, sogar der Zaun dient als Stütze für Brombeeren und Vogelsitzstangen.

Jede noch so kleine Fläche wird intensiv genutzt, sogar der Zaun dient als Stütze für Brombeeren und Vogelsitzstangen. Schonende Bodenbearbeitung, um das Bodengleichgewicht zu erhalten.

Schonende Bodenbearbeitung, um das Bodengleichgewicht zu erhalten.