(VL) Die zunehmende Sensibilisierung bei den Konsumentinnen und Konsumenten ist definitiv bei den landwirtschaftlichen Produzentenorganisationen angekommen. Das grüne Marketing ist unübersehbar, gerade bei tierischen Erzeugnissen mit ihren problematischen Umweltauswirkungen. Wenn der grüne Anstrich mit dem Inhalt nicht übereinstimmt, spricht man von «Greenwash», und davon gibt es viele Ausprägungen. Ein besonders dreistes Werbeprinzip: Lebensmittel mit den Attributen «nachhaltig» und «umweltfreundlich» anhand eines nicht repräsentativen Beispiels anpreisen und bewusst darauf abzielen, dass die gesamte Palette der angebotenen Lebensmittel als nachhaltig und umweltfreundlich wahrgenommen wird. Dabei wird unterschlagen, dass die grosse Mehrheit der angebotenen Produkte aus konventioneller, umweltbelastender und -schädlicher Produktion stammt.

Lauterkeitsrecht und Lauterkeitskommission

Rechtlich gesehen ist jedoch nicht alles möglich. Das Lauterkeitsgesetz (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG) soll einen lauteren und unverfälschten Wettbewerb gewährleisten. Der Grundsatzartikel in diesem Gesetz (Art. 2 UWG) setzt für die Anwendung des Lauterkeitsrechts zwei Bedingungen voraus, die beide erfüllt sein müssen: Es muss (1) eine Täuschung und/oder ein Handeln wider Treu und Glauben vorliegen, und (2) das unlautere Verhalten muss den Markt beeinflussen. Die folgenden Artikel nennen Beispiele, darunter (Art. 3 b): «Unlauter handelt insbesondere, wer […] über […] seine Waren […] unrichtige oder irreführende Angaben macht […].» In der Schweiz gibt es aber bisher nur wenige gerichtliche Entscheide zum Lauterkeitsrecht. Wie in vielen Bereichen setzt man auf Selbstregulierung.

Die Schweizerische Lauterkeitskommission (SLK) hat selbst einen etwas irreführenden Namen. Sie ist nämlich kein staatliches Organ, sondern die Selbstregulierungsorganisation der Werbe- und PR-Branche. Sie erlässt Empfehlungen, die Werbetreibende umsetzen können, wenn sie rechtliche Risiken, Klagen und Strafverfahren vor staatlichen Behörden vermeiden wollen. Die Empfehlungen sind nicht verbindlich, haben aber über die Reputation eine gewisse Wirkung. Jede und jeder kann bei der SLK Beschwerde gegen unlautere kommerzielle Kommunikation einreichen. Beispiele aus den vergangenen Jahren geben eine Vorstellung davon, wie die Kommission entscheidet und argumentiert (s. Kasten).

«Lovely fördert die Biodiversität»

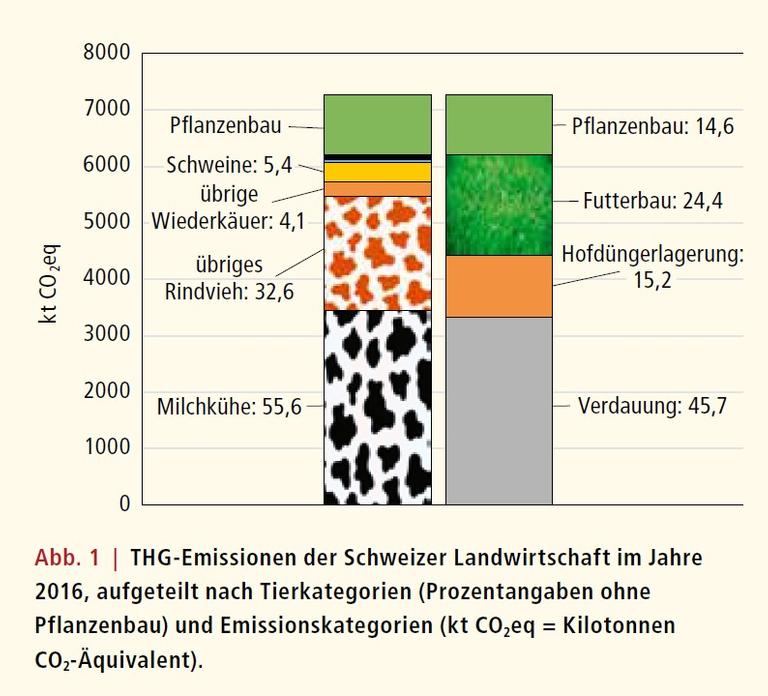

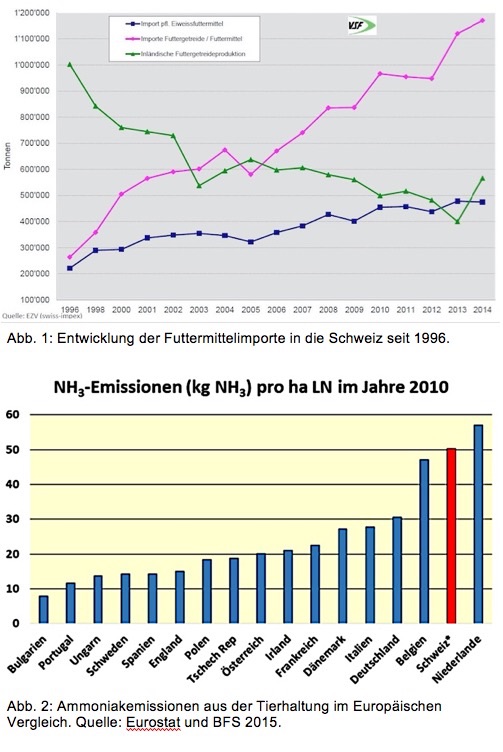

Aktuell ist bei der SLK eine Beschwerde von Pro Natura pendent. Bei Pro Natura ist die neuste Lovely-Kampagne der Schweizer Milchproduzenten mit Botschaften wie «Lovely fördert die Biodiversität» schlecht angekommen. Die Werbung ist irreführend, denn die Milchproduktion auf dem heutigen Produktionsniveau führt nachweislich zu einer grossflächigen Überdüngung von naturnahen Lebensräumen. Da der Schweizer Milchviehbestand schon heute weit mehr Futter braucht, als Wiesen und Weiden hergeben, kann die Werbung für mehr Milch nur das Gegenteil von dem bringen, was sie verspricht: nämlich mehr Kraftfutterproduktion (Futtergetreide) auf den inländischen Äckern, hohe zusätzliche Kraftfutterimporte und damit mehr Gülle und Ammoniak und damit weniger Biodiversität.

Die Schweizer Milchproduzentenorganisation (Swissmilk) hat nun Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Anschliessend ist die SLK am Zug. Der Entscheid der SLK wird für Februar 2022 erwartet. Man lässt sich also viel Zeit, länger als viele Werbekampagnen dauern.

Fleischwerbung von Proviande

Ähnlich bunt treibt es auch Proviande in Sachen Greenwash. Mit einem Werbefilm, der unter anderem im Vorspann von Kinofilmen und im Fernsehen läuft, bewirbt Proviande Schweizer Fleisch unter dem Titel «Futter direkt vom Hof».

Vorgeführt wird uns ein Rindermastbetrieb mit ausschliesslich hofeigenem Futter: (Bauer) «Ich mach e Weidemast mit de Rinder und mit de Ochse. Si chöme nur das Futter über, wo uf unserem Hof wachst. Wemmer mee Fläche hättet, hette mer vilicht mee Tier, aber mir händ es troches Gebiet und bi üs wachst nid mehr Gras. Das heisst, wemmer nid mehr Gras händ, hämmer eifach au nöd mehr Tier.» (Bäuerin) «Will das einfach au unseri Philosophie isch.» (Cut, Text einblenden): «Der feine Unterschied». «Schweizer Fleisch». (Ende)

Es wird uns suggeriert, dass diese Philosophie der Fütterung typisch ist für Schweizer Fleisch – dies also dem Standard entspreche und Schweizer Fleisch immer nachhaltig und umweltfreundlich produziert würde. Vision Landwirtschaft hat sich bei der eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscope nach genauen Zahlen erkundigt. Die Daten von Agroscope zeigen: In der Mutterkuhhaltung und bei «Mastkälbern und Rindermast» wird – basierend auf der Stichprobe der Agroscope – in mehr als neun von zehn Fällen Futter zugekauft.

Irreführung – gekonnt und bewusst

Es ist der bekannte Trick: einen (vorbildlichen) Einzelfall auswählen und hervorheben und den psychologischen Effekt nutzen, dass wir dessen Eigenschaften unbewusst auf andere (nicht vorbildliche) Fälle übertragen. In der Sozialpsychologie spricht man vom Halo-Effekt. Der gezeigte Hof «strahlt» auf alle anderen Rindermastbetriebe ab. Bei den KonsumentenInnen, die den Einzelfall nicht einordnen können, entsteht ein Eindruck, der mit den Tatsachen wenig zu tun hat. Die Marketing-Profis wissen dabei genau: Entscheidend ist, dass Informationen, die eine Einordnung des vorbildlichen Einzelfalls erlauben würden, in der Werbung bewusst zu vermeiden sind.

In Erinnerung zu rufen ist hier auch, dass der Bund die Proviande-Werbung mit Steuergeldern subventioniert, was vielen Leuten nicht bewusst ist.

«Rinder in der Schweiz fressen 91,5% einheimisches Futter»

Neben dem Werbefilm sind auch einige Aussagen auf der Webseite von Proviande zu beanstanden, weil sie irreführend sind oder nicht den Tatsachen entsprechen (vgl. Einzelheiten und Belege im Brief an die SLK):

- Die Aussage, dass Rinder in der Schweiz 91,5% einheimisches Futter fressen, bezieht sich auf die Trockenmasse und nicht auf den Energiegehalt oder gar den Gehalt an besonders wertvollen Nährstoffen (Protein). Vereinfacht gesagt: Es wird Gras und Heu mit punkto Energie- und Proteingehalt hochkonzentriertem Sojafutter aufgewogen.

- «Bei der Fleischproduktion kann die Schweiz auf ihren sehr hohen Selbstversorgungsgrad stolz sein: Mit 83,8% beim Rind, 92,7% beim Schwein und 67,2% beim Geflügel weist die Produktion bei den drei beliebtesten Fleischarten einen sehr guten Wert aus. Insgesamt beträgt der Inlandanteil über die gesamte Fleischproduktion 81%.» Im Zusammenhang der Versorgungssicherheit (in den der Satz gestellt wird), sind diese Zahlen zumindest irreführend. Denn sie beziehen sich auf den sog. Brutto-Selbstversorgungsgrad, der die Produktion mit importierten Futtermitteln als Selbstversorgung wertet. Gemäss einer Studie der ZHAW wird von den 500'000 Tonnen «Schweizer Fleisch» nur knapp die Hälfte mit Schweizer Futter produziert.

- «Die Landwirtschaft in der Schweiz hat eine lange Tradition und wird auch durch staatliche Subventionen gestützt. Denn aus einer rein ökonomischen Perspektive lohnt sich die Landwirtschaft in der Schweiz nicht: Zu teuer wäre die Produktion im Vergleich zum Ausland.» Die Aussage soll vermutlich die Zahlungsbereitschaft für Schweizer Fleisch (und Subventionen für Schweizer Fleisch) erhöhen. Der zweite Satz des Zitats ist schlicht falsch.

Vision Landwirtschaft will wissen, was die Lauterkeitskommission zu diesen Fällen sagt und hat der SLK ein Beschwerdeschreiben zugestellt.

Weitere Hinweise auf Greenwash

Anlass zu diesem Newsletter gab ein Hinweis von einem Mitglied und Newsletter-Abonnenten, dem der Proviande-Werbespot im Kino vorgesetzt wurde. Vision Landwirtschaft will auch 2022 an diesem wichtigen Thema dranbleiben. Wir nehmen gerne weitere Hinweise auf fragwürdige Werbebotschaften entgegen – solche von Branchenorganisationen wie Proviande oder beispielsweise auch von Detailhändlern oder Gastrounternehmen.

>> Link zu Beschwerdeschreiben

Beurteilungen durch die Lauterkeitskommission (SLK) im Bereich Landwirtschaft

Die folgenden Beurteilungen der SLK aus den letzten Jahren sind aus Sicht von Vision Landwirtschaft zurückhaltend, aber nachvollziehbar.

Geflügelhaltung (Juni 2018)

https://www.faire-werbung.ch/wp-content/uploads/2018/09/LK3200618.pdf

«Logenplätze für unser Geflügel»

(nicht beanstandet)

«Erhöhte Schlafplätze»

(nicht beanstandet)

Auszug aus Begründung SLK:

«Der Durchschnittsadressat vermag grundsätzlich zu erkennen, dass die Abbildungen und Darstellung nicht 1:1 den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Daher ist vorliegend weder der Gesamteindruck des vorliegenden Werbemittels noch die Bewerbung der erhöhten Schlafplätze zu beanstanden, da diese nicht in tatsächlichem Widerspruch zu den gesetzlichen Grundlagen stehen.»

«Ausserdem hat das Geflügel in BTS-Ställen tagsüber stets Zugang zu einem Wintergarten»

(als irreführend beurteilt)

Auszug aus Begründung SLK:

«Wie die Beschwerdegegnerin selber ausführt, ist dieser Zugang zu einem Aussenklimabereich für Mastpoulets in den ersten 21 Lebenstagen freiwillig, da es sogar im Sinne des Tierwohles sei, wenn die Tiere in dieser Zeit keinen solchen Zugang haben. Darüber hinaus ist nicht bestritten, dass die Tiere üblicherweise im Alter von 22-37 Tagen geschlachtet werden.»

Milchwirtschaft (Juni 2018)

https://www.faire-werbung.ch/wp-content/uploads/2018/09/LK3200618.pdf

«90 % der Schweizer Bauernbetriebe bewirtschaften ihre Fläche nach dem ÖLN, dem Leistungsnachweis für eine umweltgerechte und nachhaltige Landwirtschaft. Das beschert Lovely und ihren Freundinnen ein gutes Leben.»

(nicht beanstandet)

Auszug aus Begründung SLK:

«Der Durchschnittsadressat geht davon aus, dass Schweizer Kühe ein «gutes Leben» führen, sofern die hiesigen Vorgaben der Tierschutzgesetzgebung, welche im Vergleich zu ausländischen Rechtsordnungen als streng gelten, eingehalten werden. Eine Unrichtigkeit der Aussage lässt sich, zumal der Beschwerdeführer keine konkreten Gesetzesverstösse geltend macht, nicht feststellen. Was ein «gutes Leben» ist, ist nicht absolut bestimmbar oder objektiv messbar, sondern letztlich rein subjektive Ansichtssache.»

Kuhhaltung: (Januar 2018)

https://www.faire-werbung.ch/wp-content/uploads/2018/01/LK2081117.pdf

«Übrigens: Schweizer Kühe sind glückliche Kühe, dank Familienanschluss und Weidehaltung.»

(nicht beanstandet)

Auszug aus Begründung SLK:

«Nach bisheriger, bereits erwähnter Entscheidpraxis der Lauterkeitskommission erachten die Durchschnittsadressaten Kühe dann als «glücklich», wenn die strikten Vorgaben der Schweizer Tierschutzgesetzgebung eingehalten werden. […] Die Vorstellung des Beschwerdeführers, wann eine Kuh «glücklich» sei, entspricht daher nicht dem Verständnis der Durchschnittsadressaten. Der Begriff «Familienanschluss» im Zusammenhang mit «glücklichen» Kühen wird von den Durchschnittsadressaten in der Schweiz nämlich dahingehendverstanden, dass diese Kühe in den Kreis einer Familie, d.h. einer Bauernfamilie, einbezogen werden. Bei domestizierten Tieren, die durch eine Familie gehalten werden, wird dieser Ausdruck oft verwendet. Die Durchschnittsadressaten sind sich den Tatsachen bewusst, dass einerseits der Grossteil der Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz familiengeführte Betriebe sind, und dass andererseits ein «Familienleben» im Sinne einer Lebensgemeinschaft von Stier, Kuh und Kalb oder auch nur von Kuh und Kalb (Mutterkuhhaltung) oder gar eine Herdenhaltung nach wie vor eine absolute Seltenheit darstellt.»