Abonnieren

Unser Newsletter orientiert Sie regelmässig über Fakten und Mythen der Landwirtschaftspolitik, über aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft und ihre Hintergründe, über Visionen und konkrete Wege zur Wende.

Agrarpolitik, Landwirtschaft und Ernährung

Zwischen Wachstum und Schuldenfalle – wohin steuert die Schweizer Landwirtschaft?

Viele Schweizer Bauernbetriebe stehen unter Druck: Hohe Investitionskosten, steigende Schulden und stagnierende Erlöse belasten Einkommen und Familienleben. Vision Landwirtschaft fordert deshalb realistische Kreditprüfungen, faire Bewertung der Familienarbeit und Fördermodelle, die wirklich tragfähig sind – damit Expansion nicht zur Schuldenfalle wird.

Internationale Verflechtung der Schweizer Landwirtschaft und Gegenmodell Sennerei Splügen

Die Schweizer Landwirtschaft steckt in einem Spannungsfeld: Einerseits hohe Exportabhängigkeit, Preisdruck durch internationale Konkurrenz und Marktmacht im Detailhandel. Andererseits zeigen Modelle wie die Sennerei Splügen, dass es auch anders geht: bäuerlich getragen, regional verankert, weitgehend unabhängig von globalen Krisen und orientiert an Qualität statt an Masse.

Weniger Bundesgeld für Biodiversität – mit diesem Vorschlag bricht der Bund ein Versprechen

Der Bundesrat hat ein Sparpaket geschnürt, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann, da die Ausgaben schneller steigen als die Einnahmen. Gespart wird in allen Bereichen, auch bei der Landwirtschaft. So sollen die Beihilfen Viehwirtschaft gestrichen und die Biodiversitätsförderung zu einem grösseren Anteil von den Kantonen bezahlt werden. Mit dem Vorschlag im Bereich Biodiversität wird jedoch mehr gespart als vorgegeben. Der «zu viel» gesparte Betrag wird für andere Direktzahlungen verwendet. Ein Vorgehen, das stossend ist.

Versteckte Kosten des Schweizer Agrar- und Ernährungssystems

Eine aktuelle FiBL-Studie vertieft die Ergebnisse des FAO-Berichts The State of Food and Agriculture 2023 und schätzt die versteckten gesellschaftlichen Kosten des Schweizer Agrar- und Ernährungssystems im Jahr 2020 auf rund 32 Milliarden Franken.

Die Biodiversität zu fördern, ist ein Teil des Bauernsein - sie ist untrennbar mit dem Anbau verknüpft

Biodiversität – was bedeutet sie für einen Gemüsebauer? Und wer ist für ihren Erhalt verantwortlich? Um diese Fragen zu beantworten haben wir Samuel Kessens auf seinem Gemüsebetrieb im Kanton Aargau besucht. Der Co-Betriebsleiter hat uns zwischen Erbsen und Malven, Brennesseln und Tomaten anhand konkreter Beispiele aufgezeigt, was die Biodiversität für ihn bedeutet, wie er sie fördert und was Leute, die selbst nicht in der Landwirtschaft tätig sind, für sie tun können.

Produktion oder Biodiversität? - Kommentar zur Biodiversitätsinitiative

(VL) Am 22. September kommt die Initiative «Für die Zukunft unserer Natur und Umwelt», kurz «Biodiversitätsinitiative», an die Urne. Ein Thema, das die Landwirtschaft betrifft, aber nicht ausschliesslich. Biodiversität ist weit mehr als blühende Streifen am Ackerrand. Sie kann in den Bergen, im Wald aber auch im Siedlungsgebiet vorkommen und gefördert werden. Vision Landwirtschaft möchte mit diesem Newsletter einen Überblick zur Initiative schaffen, ordnet Fakten und Argumente ein und erläutert mögliche Folgen bei einer Annahme oder Ablehnung der Initiative.

Es braucht eine ganzheitliche Betrachtung des Agrar- und Ernährungssystems

(VL) Hochstammbäume sind gut für die Umwelt und für die Menschen und daher werden sie auch mit Direktzahlungen unterstützt. Trotzdem sind die meisten Landwirt:innen froh, wenn sie möglichst wenig Ertrag haben. Denn das Obst ablesen und zu Most verarbeiten, lohnt sich in den meisten Fällen wirtschaftlich nicht. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wo wir mit der Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen stehen. Es braucht eine Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems hin zu einer Transformation des Ernährungssystems. Die AP 30+ bietet dazu Chancen.

Solarstrom auf dem Himbeerfeld: Wenn auf dem Acker nicht nur Beeren geerntet werden

(VL) Möchte die Schweiz bis 2050 beim Klimaschutz das Netto-Null Ziel erreichen, sind unter anderem innovative Ideen zur Stromproduktion gefragt. Welchen Beitrag die Landwirtschaft zur Energiewende leisten könnte, zeigt der Besuch auf einem Himbeerfeld im Luzernischen.

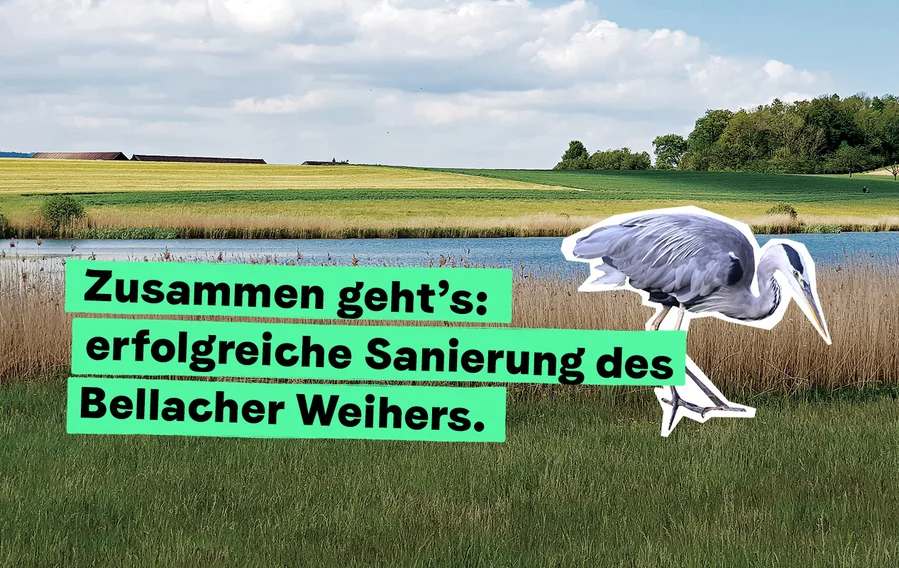

Zusammenarbeit – der Schlüssel zum Erfolg

(VL) Mittelgrosse Seen, Weiher oder kleinere stehende Gewässer haben es in landwirtschaftlichen Gebieten schwer. Überdüngung, Eutrophierung und fehlende Artenvielfalt sind auf Grund der hohen Gülleeinträge schon fast normal. Auch der Bellacher Weiher im Kanton Solothurn machte bis vor kurzem davon keine Ausnahme. Heute nun weist das Gewässer nicht nur klares Wasser, sondern auch eine standortgerechte Artenvielfalt auf - und das inmitten einer produzierenden Landwirtschaft. Die Lösung der Probleme, zu der alle ihren Teil beigetragen haben, war möglich dank dem gemeinsamen Vorgehen von Landbesitzerfamilie, Landwirtschaft, Gemeinde und Wissenschaft.

Eingeleitete Totalrevision der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV)

Die Pflanzenschutzmittel-Verordnung (PSMV) wird total revidiert. Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln sollen künftig als genehmigt gelten, wenn sie es in der EU sind. Ausserdem soll der Rückstau hängiger Verfahren aufgelöst werden. Da werden zwei Fliegen auf einen Streich erschlagen und dazu spart der Bund erst noch «personelle Ressourcen». Wenn man sich jedoch genauer mit der Totalrevision auseinandersetzt, stellt man schnell fest, es droht eine Katastrophe für Mensch und Natur.

Der Einfluss der Gemeinschaft aufs Fleischessen

Weihnachten naht und emotionsvolles, ausgeklügeltes Marketing läutet den jährlichen Einkaufsrausch ein. Auch die Planung rund um weihnachtliche Festessen mit Familie und Freunden steht an. Traditionelles Schüfeli, Fondue Chinoise oder doch Filet im Teig? Zur Vorspeise Lachs, oder geräucherte Forelle?

Vision Landwirtschaft möchte auf Ende des Jahres nochmals zum Nachdenken anregen. Und zwar wenden wir uns ein weiteres Mal dem Fleischkonsum zu. Der Weihnachtsschmaus ist ein wunderbares Beispiel, wie Essen eng mit unserer Kultur verwoben ist und die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Hier sind individuelle Verhaltensveränderungen besonders schwierig, da Essverhalten eingebettet ist in gemeinschaftliche Faktoren, wie Erwartungen, Anstand und Verpflichtungen. Die Reduktion des individuellen Fleischkonsums ist jedoch nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Der folgende Newsletter nähert sich dem Thema ein weiteres Mal sozialtheoretisch und zeigt die Bedeutung des Fleischkonsums auf gemeinschaftlicher Ebene auf.

Die gesellschaftliche Bedeutung des Fleischessens

Welche unbewussten Motive stecken hinter unserem Verhalten? Was treibt uns dazu, dass wir glauben, täglich Fleisch essen zu müssen? Helene Renaux, seit Mai diesen Jahres Mitglied des Vorstandes von Vision Landwirtschaft, ist in ihrer Masterarbeit diesen Fragen nachgegangen und zu erhellenden Schlüssen gekommen. Für diesen Newsletter hat sie sozialtheoretisch Literatur zusammengefasst, welche die Bedeutung des Fleischkonsums auf gesellschaftlicher Ebene aufzeigt. Das Fazit: Neue (Vor-) Bilder braucht das Land und Entscheidungsträger:innen, die bereit sind, langjährige Förderpraktiken zu hinterfragen und zu ändern, wenn sie Mensch und Umwelt schaden. Bereits bahnen sich andere Lebensgewohnheiten an. Diese gilt es zu unterstützen. Einen Denkanstoss gibt uns der Text von Helene Renaux.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Landwirtschaft und Klima

Zu den global grössten Herausforderungen gehören der Schutz und die Erhaltung der Biodiversität und die Einschränkung der Klimaerwärmung mit Anpassungen der Lebensgrundlagen und den wichtigen Ernährungs- und Landwirtschaftssystemen. Der menschengemachte Klimawandel wird inzwischen auch von einer breiten Bevölkerung anerkannt. Die Herausforderung, die Klimaerwärmung einzudämmen ist riesig. Es gibt bereits vielfältige Ansätze die Emission von Treibhausgasen (THG) zu reduzieren, trotzdem ist das Netto-Null-Ziel 2050 des Bundesrats sehr ambitioniert. Dabei geht es nicht nur um eine starke Reduktion der Emissionen von Kohlendioxid (CO2), sondern auch von Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Und dies betrifft besonders auch die landwirtschaftliche Produktion für die menschliche Ernährung. Neben der Reduktion von klimaaktiven Gasen aus der Landwirtschaft würde der Konsum von vermehrt pflanzenbasierten Nahrungsmitteln die THG-Emissionen erheblich senken und die menschliche Gesundheit fördern, dies käme auch der Biodiversität zugute.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Bedeutung der Biodiversität für die Landwirtschaft

Die Schweiz ist vom Biodiversitätsverlust sehr stark betroffen. Das hat bereits grosse Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Sehr besorgniserregend ist der Rückgang vieler Wildbienen-Arten, deren Leistungen als Bestäuber sehr wichtig sind für die Landwirtschaft. Neue Daten, welche für die Aktualisierung der Roten Liste der gefährdeten Bienenarten der Schweiz von Dr. Andreas Müller erhoben wurden, zeigen, dass rund 10% der Wildbienenarten bereits ausgestorben sind. Eine sehr hohe Zahl von 45% der Arten wird voraussichtlich dieses Jahr auf die Rote Liste gesetzt. Dies hat einen direkten Zusammenhang auf die Erträge von vielen Nutzpflanzen. Die Bestäubung ist aber nur eine der wichtigen Ökosystemleistungen unter vielen, die alle massgeblich zu einer Landwirtschaft mit guter und stabiler Produktionsleistung beitragen. Das Wissen und die Fakten zu diesen Zusammenhängen werden häufig zu wenig berücksichtigt in politischen Entscheiden, aber auch auf Landwirtschaftsbetrieben und bei der Bewirtschaftung von Flächen der öffentlichen Hand. Trotz Engagement vieler Landwirt:innen für die Biodiversität auf ihren Betrieben nimmt die Artenvielfalt weiter drastisch ab.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Wie die Politik Ernährungsstile unterschiedlich fördert

Vision Landwirtschaft hat in einer Studie untersuchen lassen, wie die Politik sieben verschiedene Ernährungsstile – von «vegan» bis «fleischbetont» – indirekt unterstützt. Fazit: Die Nahrungsmittel der verschiedenen Ernährungsstile werden sehr ungleich unterstützt. Per Saldo werden mehrere hundert Franken pro Person und Jahr von «veganen» und «umweltoptimierten» zu «protein- und fleischbetonten» Ernährungsstilen umverteilt.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Es braucht wirksame Klimaschutzmassnahmen in der Agrarpolitik

Für die nationale Agrarpolitik besteht die Klimastrategie aus dem Jahr 2011. Daraus wurden zwar mögliche Handlungsfelder und Visionen abgeleitet, aber bisher keine Massnahmen verabschiedet. Der Entwurf für die nationale Klimastrategie liegt Vision Landwirtschaft vor. Der Massnahmenplan dazu wird aktuell vom BLW und einer Begleitgruppe ausgearbeitet. Abschluss und die Publikation beider Teile ist Ende 2022 vorgesehen. In der nationalen Agrarpolitik ist das Ziel klar definiert: Der Treibhausgas-Fussabdruck in Bezug auf die Ernährung soll um mindestens zwei Drittel reduziert werden bis 2050. Das ist kein besonders ambitioniertes Ziel, aber um es überhaupt zu erreichen, braucht es rasche, umsetzbare und wirksame Massnahmen. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen zeigt, dass die Ziele aktuell verfehlt werden. Es sind somit zusätzliche Anstrengungen nötig, um die Emissionen wieder auf Kurs zu bringen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Kunstdüngerwirtschaft in der Sackgasse

(VL) Die Schweiz lagert im Auftrag des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) 17’000 Tonnen importierten Stickstoffdünger in Pflichtlagern. Gleichzeitig müssen Landwirt:innen aus der Zentralschweiz, die wegen zu hohen Tierbeständen Hofdünger-Überschüsse haben, Hofdünger in andere Kantone oder sogar ins Ausland exportieren (s. Agrarbericht 2021, Hoduflu Datenauswertung).

Da stellt sich die Frage, ob es eine Option für die Schweizer Landwirtschaft wäre, wenn Betriebe vermehrt anstatt importiertem Kunstdünger tierischen Hofdünger wie Mist und Gülle einsetzen würden? Aus Sicht der Klima- und Umweltperspektive ist eines klar: Zuviel Dünger, ob Hofdünger oder Kunstdünger, schädigt die Umwelt massiv, was in der Schweiz seit Jahren der Fall ist. Um die natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft und Biodiversität zu schützen, muss die Düngermenge in der Landwirtschaft reduziert werden.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Greenwash in Lehrmitteln – Swissmilk stellt Milchproduktion geschönt dar

(VL) Swissmilk stellt den Schulen Lehrmaterialien über die Milch und die Milchproduktion zur Verfügung. An sich eine gute Sache, da die Organisation mit Fachleuten arbeiten kann. Unschön ist jedoch, dass ausschliesslich die positiven Seiten der Milchproduktion gezeigt werden, und die negativen Folgen vollständig ausgeblendet sind. Neben den Schulmaterialien werden auch sog. Lehrfilme für die Werbung eingesetzt, so der Kurzfilm «Die Schweizer Milch ein Klimakiller?» Die Kernbotschaft des Filmes ist: Milchkühe setzen bei der Verdauung Methan frei, dieses wird nach 10 Jahren zu CO2 umgewandelt und lässt unsere Wiesen grünen. Und am Schluss, wird der Kuh Lovely gedankt für «die Pflege der Wiesen».

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Greenwash bei Produzentenorganisationen

Nach Swissmilk fällt auch Proviande mit irreführender Werbung auf. Dieser Newsletter beleuchtet die rechtliche Situation, die Beschwerdemöglichkeit bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK) und die neusten Entscheide der SLK im Zusammenhang mit Landwirtschaftsprodukten. Eine Beschwerde zur Proviande-Werbung soll zeigen, ob auf diesem Weg dem verbreiteten Greenwashing Grenzen gesetzt werden können. Als problematisch stellt sich heraus, dass die SLK für die Beurteilung Monate benötigt – länger als viele Werbekampagnen dauern.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Neue Wege braucht das Land

Die Gastronomie und die öffentlichen Institutionen hätten als Abnehmerin von biologisch zertifizierten Lebensmitteln für den Wandel hin zu einer biologischen Landwirtschaft Vorbildfunktion (vgl. Juli Newsletter). Die Schweiz steckt hier jedoch noch in den Kinderschuhen: vergebens sucht man hier zu Lande Pilotprojekte wie beispielsweise die Stiftung House of Food (von der Stadt Kopenhagen 2007 ins Leben gerufen), welche Wissen zum Wandel von Gross- und Gastronomieküchen hin zu biologischer und nachhaltiger Lebensmittelzubereitung vermittelt und prozessbegleitend tätig ist. House of Food zeigt auf, dass ein Wandel in den institutionellen Küchen und der Gastronomie absolut möglich ist: so haben im Laufe von 10 Jahren in Kopenhagen und Aarhus 1´600 öffentliche Verpflegungsbetriebe zu 90 % auf Bioprodukte umgestellt. In der Schweiz jedoch mangelt es nach wie vor an Druck und Richtungsweisung aus der Politik, damit ein biologisches Liefer- und Produktionssystem für Institutionen und Gastronomie entstehen kann.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Systemwandel in der Gastronomie

Wenn es um das Thema nachhaltige, gesunde und umweltbewusste Lebensmittel und Ernährung geht, werden die Konsument*innen, der Detailhandel und die Landwirtschaft in die Verantwortung genommen. Wer dabei selten erwähnt wird: die Gastronomie. Dabei hat sie eine grosse Reichweite, um Produkte aus nachhaltiger Landwirtschaft, sei das Bio oder sogar regenerative und andere agrarökologische Produktionsweisen, in der breiten Masse zu etablieren.

(VL) Tatsächlich gibt es in der Schweiz sehr wenige komplette Bio-Restaurants. Drei Projekte für mehr Bio in der öffentlichen Verpflegung (Kindergarten, Schule, Universität, Krankenhaus, Altersheim, Behörde) sind in der Schweiz in Planung. So schreibt zum Beispiel das Projekt in Biel ab 2023 mit einer neuen zentralen Produktionsküche vor, nur mit biologischen und regionalen Produkten für Kindergärten, Spitäler etc. zu kochen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Dank TWI Potenziale des Berggebiets konsequent nutzen

In den vergangenen Jahrzehnten hat der Bund die Agrarpolitik mit Subventionen und Zollerleichterungen für Futtermittel weitgehend auf die Interessen der vor- und nachgelagerten Industrie ausgerichtet und dabei wichtige weitere gesellschaftliche Anliegen vernachlässigt. Auch das Berggebiet war dieser Entwicklung unterworfen, und es ist davon sogar besonders stark betroffen. Denn die intensive Tierproduktion mit importierten Futtermitteln passt im Berggebiet besonders schlecht zu dem, was wir als Konsumentinnen und Steuerzahler von der Landwirtschaft erwarten. Die Trinkwasserinitiative ist für die Berglandwirtschaft deshalb eine riesige Chance. Die Chance, ihr Einkommen wieder mit Produkten und herausragenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu erwirtschaften, die ihrem natürlichen Potenzial entsprechen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Ist die Trinkwasserinitiative radikal? – Nein, sie ist ein moderater erster Schritt zu einer umweltverträglichen Landwirtschaft

Im Juni stimmen wir über die Trinkwasserinitiative (TWI) ab. Die Initiative ist mehr als nur ein dringend nötiges Signal. Sie setzt auch am richtigen Ort und mit den richtigen Mitteln an, und sie ist massvoll. Letztlich will sie nichts anderes, als was der Bundesrat und das Parlament selber wollen – gemäss Verfassung, Umweltgesetzen, internationalen Verpflichtungen und offiziellen Erklärungen und Strategien. Trotzdem wird die Initiative vom Bundesrat und weiteren Kreisen als radikal oder extrem bezeichnet. Wie passt das mit den heute populären Bekenntnissen – vom Bundesrat bis BioSuisse – zu einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft zusammen?

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Agrarpolitik: Die Keime des Systemwechsels fördern

Ganze Wirtschaftssysteme werden derzeit in atemberaubendem Tempo umgekrempelt. Der Finanzsektor, die Autoindustrie, die Energiewirtschaft, alle stehen mitten in einem fundamentalen Umbruch, der sie um fünf vor zwölf aus einer selbstzerstörerischen Dynamik hinausführen soll. Nur in der Land- und Ernährungswirtschaft geben bis heute die Kräfte den Ton an, die einen Wandel unter allen Umständen verhindern wollen. Mit grosser Hartnäckigkeit verkaufen sie Kosmetik als Lösung. Doch hinter den Kulissen ist ein ebenso grundlegender Wandel hin zu einem neuen Land- und Ernährungssystem im Gange. Mit einer Serie von Newslettern wollen wir ihn besser sichtbar machen, in den grossen Kontext einordnen und mithelfen, ihm so die für den Wandel nötige Kraft zu verleihen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Kosten und Finanzierung der Schweizer Landwirtschaft

Analog zur Statistik «Kosten und Finanzierung des Verkehrs» des Bundes hat Vision Landwirtschaft in einer neuen Publikation erstmals die Vollkosten der Schweizer Landwirtschaft erfasst und nach transparenten Kriterien den Kostenträgern «Konsumenten», «Steuerzahlende» und «Allgemeinheit» zugeordnet. Die Ergebnisse sind für die anstehenden agrarpolitischen Entscheide brisant.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Kosten und Finanzierung der Schweizer Landwirtschaft NL

(VL) Wer soll die Kosten der Produktion von Gütern und Dienstleistungen tragen? Grundsätzlich ist die Antwort klar und weitherum anerkannt: Zahlen soll, wer die Kosten verursacht. Wenn dies der Fall ist, liegt «Kostenwahrheit» vor. In der Landwirtschaft und Ernährung wird dieses Prinzip heute auf den Kopf gestellt. Um-weltschädigende Produktionsweisen und Konsummuster werden vom Staat massiv begünstigt. Nicht nachhaltig produzierte Güter werden so viel zu günstig, nachhaltige zu teuer. Das Problem ist also nicht der Konsument, der nicht bereit ist, für nachhaltige Nahrungsmittel deutlich mehr zu bezahlen, sondern ein agrarpolitisches System, das die Preise zugunsten eines nicht nachhaltigen Konsums verzerrt und damit nachhaltiges Konsumverhalten systematisch behindert. In einer neuen Studie von Vision Landwirtschaft wird der Umfang dieser Verzerrungen erstmals quantifiziert. Um die agrarpolitischen Ziele im Bereich Umwelt und Ernährungssicherheit zu erreichen, wird es unumgänglich sein, das heutige System grundlegend neu auf Kostenwahrheit auszurichten.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Wenn eine Forschungsanstalt Politik macht: Vision Landwirtschaft distanziert sich von Agroscope-Studie zur Trinkwasserinitiative

Eine Annahme der Trinkwasserinitiative (TWI) hätte in der Schweiz auf Umwelt und bäuerliches Einkommen positive Auswirkungen. Dies zeigt eine frühere Studie von Agroscope. Mit einer heute publizierten Ergänzungsstudie bezieht Agroscope auch die Umweltwirkungen im Ausland ein. Und siehe da: Im Ausland soll die TWI nun sehr negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Doch dieses Resultat kommt nur mit einer Reihe von Tricks und völlig unrealistischen Annahmen zustande.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Regenerative Landwirtschaft – eine neue Bewegung am Landwirtschaftshimmel

Immer mehr Bauern und Bäuerinnen hinterfragen das Credo: «Nur wenn wir düngen und spritzen sind gesunde Kulturpflanzen und hohe Erträge möglich». Braucht die Pflanze für ihr Gedeihen nicht etwas ganz anderes, nämlich einen gesunden, lebendigen Boden? Diese Überzeugung steht hinter der «regenerativen Landwirtschaft». Sie ist mittlerweile zu einer Bewegung angewachsen, zu der sich immer mehr LandwirtInnen hingezogen fühlen. Sie verzichten dabei freiwillig auf Pestizide und Kunstdünger. Im Zentrum steht ein gesunder, fruchtbarer Boden. Was regenerative Landwirtschaft ist, zeigt das Portrait eines Pionierbetriebes.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Agrarpolitik 22+: Administrativer Aktivismus statt konsequente Problemlösungen

Der Bundesrat hat heute seine neuste Botschaft zur Reform der Agrarpolitik präsentiert. Die bisherigen mutlosen Vorschläge wurden deutlich nachgebessert. Doch erneut fehlt die Aussicht auf eine Agrarpolitik, die wenigstens die Einhaltung des Umweltrechtes sicherstellt. Bei den Stickstoffemissionen krebst der Bundesrat sogar hinter frühere Zielsetzungen zurück und will mit neuen Programmen die Tierhaltung gar wieder vermehrt fördern. Neben Vision Landwirtschaft wollen jetzt immer mehr Organisationen den Bund bis 2035 wenigstens zur Einhaltung der Umweltziele verpflichten. Dazu braucht es noch grundlegende Nachbesserungen – darunter nicht zuletzt das Weglassen von Zahlungen und Programmen, die mehr schaden als nützen. Weniger ist oft mehr.

Serie Nachhaltigkeit: Hat Schweizer Zucker eine Zukunft?

Die Zukunft des Schweizer Zuckers steht zur Debatte. Denn der Anbau von Zuckerrüben droht trotz einer sehr hohen staatlichen Stützung seine wirtschaftliche Attraktivität zu verlieren. Grund: die fallenden Zuckerpreise auf dem Weltmarkt. Wie es mit der inländischen Zuckerproduktion weitergehen soll, wird im Rahmen der Agrarpolitik 22+ entschieden. Bisher drehte sich die Diskussion vor allem um die Wirtschaftlichkeit. Dank einer aufwändigen Imagekampagne der Zuckerindustrie sind die gravierenden ökologischen Probleme bislang untergegangen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Agrarpolitik: Vorbild Dänemark?

Dänemark gilt als agrarpolitisches Vorzeigeland. Nirgendwo sonst konnten beispielsweise die Stickstoffemissionen oder der Pestizideinsatz bei gleichbleibender Produktivität in den letzten Jahren so stark reduziert werden. Und kaum ein anderes Land verfolgt auch beim Klimaschutz in der Landwirtschaft so ehrgeizige Ziele. Vision Landwirtschaft wollte vor Ort erfahren, was es mit diesen Erfolgen auf sich hat.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

AP22+: Mit neuen Indikatoren gegen Intransparenz und Stillstand

Bis heute wird die Wirkung der Agrarpolitik mit Indikatoren gemessen, die mehr verschleiern als klären. Die fehlende Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass das Parlament die Agrarpolitik statt auf die gesetzlichen Ziele weitgehend auf die Interessen der landwirtschaftsnahen Industrie ausrichten kann. Um dies zu ändern, veröffentlicht Vision Landwirtschaft heute zusammen mit anderen Organisationen 21 Kennzahlen (sog. Indikatoren). Sie geben erstmals einen breiten Überblick über die Zielerreichung der Agrarpolitik, basierend auf den gesetzlichen Grundlagen. Sie zeigen: Nur 2 von 21 Zielen werden erreicht. Nicht nur alle wichtigen Umweltziele, sondern auch die wirtschaftlichen und sozialen Ziele werden verfehlt, oft in hohem Mass. Gleichzeitig werden für die Ziele, die bereits mehr als erreicht sind, die umfangreichsten Mittel verwendet.

Aussaat von Know-how

Eine nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens ist möglich – und Bäuerinnen und Bauern, die dies versuchen, sind nicht allein bei ihrer Suche nach realisierbaren Möglichkeiten. Das ist die Botschaft von Pissenlit („Löwenzahn“). Um sie mit konkretem Inhalt zu füllen, gingen die vier Mitglieder des Vereins auf die Waadtländer Bauern zu und fragten sie nach ihrer landwirtschaftlichen Praxis, nach ihren Motivationen und Anliegen.