Agrarpolitik und Direktzahlungen: Weg von den schädlichen Pauschalzahlungen

Die Schweiz unterstützt ihre Landwirtschaft mit einem Vielfachen an Geldmitteln im Vergleich mit den umliegenden Ländern. Doch nur ein kleiner Teil dieser jährlichen Milliardenbeträge wird für die klar definierten Ziele des Landwirtschaftsartikels 104 in der Bundesverfassung eingesetzt. Der grosse Rest wird ohne konkrete Gegenleistung pauschal verteilt. Dies widerspricht nicht nur der Verfassung, sondern schadet der Landwirtschaft in vielfältiger Weise. So sind die Schweizer Bauernbetriebe in eine staatliche Abhängigkeit geraten, die international ihresgleichen sucht und die ihr selber und der Umwelt gravierenden Schaden zufügt.

Seit vielen Jahren weist Vision Landwirtschaft in Newslettern, Studien oder Faktenblättern darauf hin, welches ökonomische und ökologische Desaster die Agrarpolitik mit ihren enorm hohen Pauschalzahlungen und den betragsmässig noch höheren Preisstützungen anrichtet. Das zu viele staatliche Geld verleitet die Bauernbetriebe zu einer zu teuren, zu intensiven, umweltschädlichen, wenig marktgerechten und immer mehr vom Staat abhängigen landwirtschaftlichen Produktion.

Die staatlich angeheizten Produktionskosten haben im Jahr 2009 die Einnahmen aus der Produktion erstmals überholt - trotz dem starken Grenzschutz der Produzentenpreise. Seither schreiben die Schweizer Bauernbetriebe unter dem Strich mit ihrer Produktion, also ihrem eigentlichen Geschäft, Defizite. Nur dank den Direktzahlungen generieren sie noch ein Einkommen.

Diese Situation ist für die Landwirtschaft ein ökonomisches Desaster, das international in diesem Ausmass einzigartig ist und das die Schweizer Agrarpolitik als treibende Kraft hauptverantwortlich mitverursacht hat.

Auch für die Umwelt und die Produktionseffizienz resultieren aus dieser Politik vielfältige untragbare Folgen. Der Energiebedarf der Schweizer Landwirtschaft ist massiv höher als im Ausland - für die Produktion von einer Nahrungsmittelkalorie benötigen wir 2,5 zum grössten Teil importierte, nicht erneuerbare Erdöl- und Stromkalorien. Die Traktorendichte ist ein vielfaches höher als unter vergleichbaren Bedingungen in den Nachbarländern. Bei den Ammoniakemissionen liegt die Schweiz als Folge der viel zu hohen, staatlich geförderten Tierbestände weltweit an der Spitze - fast flächendeckend werden in den Landwirtschaftsgebieten die gesetzlich zulässigen Werte überschritten.

Vision Landwirtschaft setzt sich mit Aufklärungsarbeit und konkreten, umsetzbaren Forderungen in Medien und Politik für grundlegende Reformen in der Schweizer Agrarpolitik ein.

News und Beiträge zum Thema

DigiFLUX – teuer und zahnlos, aber eigentlich dringend benötigt

DigiFLUX wurde als Meilenstein der landwirtschaftlichen Digitalisierung angekündigt. Nach aktuellem Stand bleibt davon wenig übrig. Für Millionenbeträge entsteht ein System, das kaum mehr leistet als eine jährliche Lagerbestandsmeldung – und damit längst nicht erfüllt, was ursprünglich versprochen war.

Milchschwemme 2026: Warum zu viel Milch produziert wird – und was jetzt schiefläuft

Die Schweizer Milchwirtschaft steckt in der Krise. Es wird mehr Milch produziert, als verarbeitet oder verkauft werden kann. Molkereien sind überlastet, Lager voll – und erstmals steht sogar im Raum, dass Milch vernichtet werden muss, weil sie niemand abnehmen kann. Vision Landwirtschaft sieht die Ursachen dafür nicht bei einzelnen Betrieben, sondern im System.

«Zwischen Gesundheitsrisiken, Datenlücken und politischer Kosmetik»

Pestizide schützen Kulturen – können aber auch krank machen. In den letzten Tagen ist die Debatte in der Schweiz deutlich intensiver geworden: Es geht um Parkinson bei Bäuerinnen und Bauern, um verschmutzte Gewässer, um ein intransparentes Zulassungsverfahren – und um eine neue Strategie des Bundes, die vieles verspricht, aber zentrale Fragen offenlässt.

Wenn man Nahrungsmittel zuerst an Tiere verfüttert, gehen je nach Nutztier 90 Prozent der Kalorien verloren.

Letzte Woche wurde eine neue Studie von Agrarforschung Schweiz veröffentlicht. Sie zeigt, dass sich die Selbstversorgung der Schweiz theoretisch von heute 50 auf 100 Prozent verdoppeln liesse. Die politische und bäuerliche Kritik an dieser Schlussfolgerung wurde sofort laut. Gemüsebauer Samuel Kessens (37) und Vorstandsmitglied von «Vision Landwirtschaft» aus Oberwil-Lieli AG findet hingegen, dass viele Einwände seiner Branchenkollegen zu pauschal seien. «Es wird schnell behauptet, Forschende hätten keine Ahnung vom Bauernwesen. Das stimmt einfach nicht», sagt er.

Massiver Biodiversitätsrückgang in Schweizer Wiesen

Eine neue Studie zeigt unmissverständlich: Die intensive Landwirtschaft ist der Haupttreiber des Biodiversitätsverlusts. Und dies, obwohl die Biodiversität in der Schweizer Landwirtschaft seit der Einführung der Direktzahlungsverordnung (DZV) im Jahr 1992 explizit gefördert wird.

Zwischen Wachstum und Schuldenfalle – wohin steuert die Schweizer Landwirtschaft?

Viele Schweizer Bauernbetriebe stehen unter Druck: Hohe Investitionskosten, steigende Schulden und stagnierende Erlöse belasten Einkommen und Familienleben. Vision Landwirtschaft fordert deshalb realistische Kreditprüfungen, faire Bewertung der Familienarbeit und Fördermodelle, die wirklich tragfähig sind – damit Expansion nicht zur Schuldenfalle wird.

Internationale Verflechtung der Schweizer Landwirtschaft und Gegenmodell Sennerei Splügen

Die Schweizer Landwirtschaft steckt in einem Spannungsfeld: Einerseits hohe Exportabhängigkeit, Preisdruck durch internationale Konkurrenz und Marktmacht im Detailhandel. Andererseits zeigen Modelle wie die Sennerei Splügen, dass es auch anders geht: bäuerlich getragen, regional verankert, weitgehend unabhängig von globalen Krisen und orientiert an Qualität statt an Masse.

Vision Landwirtschaft zur Ernährungsinitiative

Die Ernährungsinitiative setzt wichtige Impulse, auch wenn nicht alle Forderungen 1:1 umsetzbar sind. Vision Landwirtschaft betont, dass die Umsetzung nur im gemeinsamen Dialog mit Bäuerinnen, Bauern und KonsumentInnen gelingen kann. Es geht darum, eine zukunftsorientierte Agrarpolitik zu entwickeln, die Klima, Natur und Menschen gleichermassen dient.

Weniger Bundesgeld für Biodiversität – mit diesem Vorschlag bricht der Bund ein Versprechen

Der Bundesrat hat ein Sparpaket geschnürt, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann, da die Ausgaben schneller steigen als die Einnahmen. Gespart wird in allen Bereichen, auch bei der Landwirtschaft. So sollen die Beihilfen Viehwirtschaft gestrichen und die Biodiversitätsförderung zu einem grösseren Anteil von den Kantonen bezahlt werden. Mit dem Vorschlag im Bereich Biodiversität wird jedoch mehr gespart als vorgegeben. Der «zu viel» gesparte Betrag wird für andere Direktzahlungen verwendet. Ein Vorgehen, das stossend ist.

Versteckte Kosten des Schweizer Agrar- und Ernährungssystems

Eine aktuelle FiBL-Studie vertieft die Ergebnisse des FAO-Berichts The State of Food and Agriculture 2023 und schätzt die versteckten gesellschaftlichen Kosten des Schweizer Agrar- und Ernährungssystems im Jahr 2020 auf rund 32 Milliarden Franken.

DigiFLUX - Der Nationalrat will, dass die Landwirtschaft keine Daten melden muss

Der Verkauf und die Anwendung von Pflanzenschutzmittel und die Verwendung von Düngemitteln muss gemeldet werden. Das war ein Punkt der Parlamentarische Initiative 19.475, vom Parlament 2021 als indirekter zur Trinkwasser- und zur Pestizidfrei-Initiative angenommen wurde. Das Bundesamt für Landwirtschaft ist daran, dafür eine Webanwendung zu entwickeln. Doch der Schweizer Bauernverband stellt sich quer und der Nationalrat hat in der Herbstsession eine Motion angenommen, welche die Landwirtschaft von der Mitteilungspflicht ausnehmen will. Das würde jedoch auch den Bäuerinnen und Bauern schaden.

Die Biodiversität zu fördern, ist ein Teil des Bauernsein - sie ist untrennbar mit dem Anbau verknüpft

Biodiversität – was bedeutet sie für einen Gemüsebauer? Und wer ist für ihren Erhalt verantwortlich? Um diese Fragen zu beantworten haben wir Samuel Kessens auf seinem Gemüsebetrieb im Kanton Aargau besucht. Der Co-Betriebsleiter hat uns zwischen Erbsen und Malven, Brennesseln und Tomaten anhand konkreter Beispiele aufgezeigt, was die Biodiversität für ihn bedeutet, wie er sie fördert und was Leute, die selbst nicht in der Landwirtschaft tätig sind, für sie tun können.

Doppelt schädliche Untätigkeit bei den Subventionen

Die Gesellschaft bezahle doppelt. Zuerst die Subventionen und dann noch die Massnahmen zum Schutz der Biodiversität, die entweder jetzt oder in Zukunft ebenfalls anfallen. Vor allem die Kosten für zukünftige Generationen werden hoch sein, schreibt BirdLife Schweiz. Um gewisse Branchen und wirtschaftliche Tätigkeiten zu fördern, zahle der Staat Subventionen oder setzte andere Anreize. Manche Subventionen und Anreize zeitigen jedoch auch schädliche Wirkungen auf die Biodiversität und/oder das Klima. Der Bundesrat habe sich deshalb bereits 2012 in der Strategie Biodiversität folgendes Ziel gesetzt: «Negative Auswirkungen von bestehenden finanziellen Anreizen auf die Biodiversität werden bis 2020 aufgezeigt und wenn möglich vermieden. Wo sinnvoll werden neue positive Anreize geschaffen.» Trotz dem klaren Bekenntnis des Bundesrats geschah danach wenig. Der Bund erstellte nicht einmal eine systematische Übersicht über die biodiversitätsschädigenden Subventionen und Anreize.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Produktion oder Biodiversität? - Kommentar zur Biodiversitätsinitiative

(VL) Am 22. September kommt die Initiative «Für die Zukunft unserer Natur und Umwelt», kurz «Biodiversitätsinitiative», an die Urne. Ein Thema, das die Landwirtschaft betrifft, aber nicht ausschliesslich. Biodiversität ist weit mehr als blühende Streifen am Ackerrand. Sie kann in den Bergen, im Wald aber auch im Siedlungsgebiet vorkommen und gefördert werden. Vision Landwirtschaft möchte mit diesem Newsletter einen Überblick zur Initiative schaffen, ordnet Fakten und Argumente ein und erläutert mögliche Folgen bei einer Annahme oder Ablehnung der Initiative.

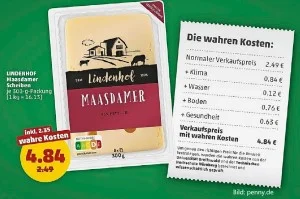

Kostenwahrheit als Schlüssel für das Ernährungssystem

Die jetzige Bepreisung von Lebensmitteln führt zu Fehlanreizen auf der Seite von Konsument:innen, aber auch auf jener der Produzent:innen. Das muss sich ändern und dabei spielt die Kostenwahrheit eine wichtige Rolle. Dazu hat das Magazin «Faktor F» einen Artikel geschrieben und Vision Landwirtschaft hat Stellung bezogen.

Gleichzeitig bleibt die Kostenwahrheit ein wichtiges Anliegen welches auf für AP 30+ wichtig ist. Das Bundesamt für Landwirtschaft erwartet im Herbst dieses Jahres die Publikation der FAO mit Ergebnissen für die wahren Kosten der Lebensmittel die auch für die Schweiz Date liefert. Diese Arbeit der FAO basiert auf den Berechnungen die letztes Jahr bereits publiziert wurden (https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b609f302-871d-4d66-a290-826a6305e2d9/content) und nun vertieft werden. In der Agrarallianz für die AP 30+ und wird das Thema Kostenwahrheit breit diskutiert und im Forschungsbereich laufen dazu weiterer Arbeiten wie das SNF Projekt.

Keine 3,5% BFF auf Ackerfläche? Biodiversität und Produktion bleiben trotzdem Geschwisterpaar

Die heutigen Entscheide des Ständerats zum Thema 3,5 Prozent Biodiversitätsförderflächen auf Ackerland sind enttäuschend: Die Planungsunsicherheit für die Schweizer Landwirtschaft sowie die Doppelspurigkeiten für die Kantone werden grösser. Das jahrelange Hin und Her zum Thema Acker-BFF schadet der Glaubwürdigkeit der Politik. Der unbestrittene Bedarf für mehr Biodiversität im Ackerland bleibt bestehen. Umso wichtiger wird jetzt die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Marktpartnern.

Es braucht eine ganzheitliche Betrachtung des Agrar- und Ernährungssystems

(VL) Hochstammbäume sind gut für die Umwelt und für die Menschen und daher werden sie auch mit Direktzahlungen unterstützt. Trotzdem sind die meisten Landwirt:innen froh, wenn sie möglichst wenig Ertrag haben. Denn das Obst ablesen und zu Most verarbeiten, lohnt sich in den meisten Fällen wirtschaftlich nicht. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wo wir mit der Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen stehen. Es braucht eine Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems hin zu einer Transformation des Ernährungssystems. Die AP 30+ bietet dazu Chancen.

«Hauruck-Politik» auf Kosten der biodiversitätsfreundlichen Produktion

Obwohl die Mehrheit der Landwirt:innen die 3.5 % Biodiversität in den Ackerflächen unterstützt, werden sie voraussichtlich vom nationalen Parlament abgeschafft. Dies in dem Entscheide, die auf Verordnungsebene beschlossen und eingeführt worden sind und nun vorausssichtlich über eine Motion gekippt werden. Und das, obwohl viele Landwirt:innen solche Flächen bereits angelegt haben und die beiden Verbände (IP Suisse und Bio Suisse), welche zusammen die Mehrheit der Landwirt:innen vertreten, sich klar für den Beibehalt dieser Massnahme ausgesprochen haben. Sie haben auch an einem Hearing der Wirtschaftskommission teilgenommen und aufgezeigt, warum Biodiversität und Produktion sich gegenseitig brauchen, gerade in den Ackerflächen.

Es ist unverständlich, dass die Politik sich zu solchen Manövern hinreissen lässt, respektlos gegenüber allen Landwirt:innen, welche diese Flächen bereits angelegt und die Verordnung umgesetzt haben.

Sowohl der Geschäftsführer der IP Suisse als auch der Präsident der Bio Suisse haben betont, dass die Rückmeldungen und Anpassungsvorschläge zum Instrument zeigen, dass sie durch die Branche auch aufgenommen werden. Es zeigt auch, dass die aktuell vorgeschlagenen Anpassungen ein sinnvoller Kompromiss sind, der für die Landwirtschaft gut ist. Denn so kann die Biodiversität entscheidend gefördert werden, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Die Wirkung der Acker-BFF gegen Erosion und zugunsten der Wasserspeicherung sowie der Förderung von Insekten und Nützlingen sind wichtig für stabile Erträge. Und sie sind eine Investition in den Erhalt der Artenvielfalt.

45% der Wildbienen sind in der Schweiz gefährdet: neue Rote Liste

In der Schweiz sind 45% der heimischen Wildbienen gefährdet. Das geht aus der aktualisierten Roten Liste Bienen hervor, die das Bundesamt für Umwelt (BAFU) veröffentlicht hat. Hauptursachen dafür sind ein mangelndes Angebot an Blüten zum Sammeln von Pollen und Nektar sowie fehlende Nistplätze. Vision Landwirtschaft hatte bereits im im Newsletter Februar 2023 auf diese Situation der Wildbienen hingewiesen, da diese Basis-Daten bereits dann bekannt waren. Die Landwirtschaft ist angewiesen auf eine gute Bestäubungsdienstleistung auch durch die Wildbienen.

Die Landwirtschaft macht schon einiges für die Biodiversität. Das Problem ist nicht die fehlende Beteiligung der Landwirt:innen an den Programmen. Aber sie sind so ausgestaltet, dass sie nicht die optimale Wirkung entfalten.

Es braucht ein ganzheitliches Denken und Handeln, um die Biodiversitätskrise noch aufhalten zu können. Doch nicht nur im Kulturland muss mehr für die Biodiversität getan werden. Auch im Wald und ganz besonders im Siedlungsraum sind zusätzliche dringende Massnahmen nötig. Es ist eine Aufgabe welche die ganze Gesellschaft gemeinsam lösen muss.

Für eine hochwertige Biodiversitätsförderung braucht es klare Ziele

Zurzeit werden die Weichen der Biodiversitätsförderung im Kulturland neu gestellt. Mit der Zusammenführung der Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekte stehen wichtige Veränderungen bevor.

Beim Thema Biodiversität lohnt sich der Blick auf sachliche Grundlagen. Zurzeit sind auf nationaler Ebene keine quantitativen Zielvorgaben vorgesehen und im Landschaftskonzept Schweiz sind wichtige Grössen nicht im Detail definiert. Aus diesem Grund hat die die Schweizerische Vogelwarte die Begriffsdefinition «hochwertige Biodiversitätsförderflächen» erarbeitet und darauf abgestützt quantitative Zielvorgaben formuliert.

Die Evaluation der Vernetzungsprojekte hat aufgezeigt, dass gute Projekte von messbaren und klaren Zielen und weiteren Faktoren wie einer qualitativ hochstehenden Beratung geprägt sind. Biodiversität ist für die landwirtschaftliche Produktion essentiell und braucht eine konsequente Unterstützung aus der Politik und Gesamtgesellschaft. Denn die Biodiversität kommen uns allen zu Gute. Damit die Umsetzung funktioniert und die Qualitätsziele erreicht werden, braucht es genügend hochwertige und vernetzte Flächen an der richtigen Lage zur Förderung der Biodiversität.

Tatsächliche Fortschritte beim Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft?

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat kommuniziert, dass die Massnahmen für die Reduktion von Pestiziden erfolgreich seien, dies nach dem ersten Jahr der Anpassung der Produktionssystembeiträge. So haben Landwirtschaftsbetriebe 19 Prozent (53'000 ha) der Gesamtfläche an Ackerland, Rebflächen und Obstanlagen ohne den Einsatz von Herbiziden bewirtschaftet. Zudem verzichteten die Betriebe auf rund einem Viertel der gesamten Ackerfläche (102’000 ha) auf Fungizide und Insektizide (+10'000 ha gegenüber 2022).

Als Reaktion auf die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative hat das Parlament 2022 die parlamentarische Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» verabschiedet. Damit hatte das Parlament den Bundesrat beauftragt, die Risiken bei der Anwendung von Pestiziden bis 2027 um 50 Prozent zu reduzieren und die Nährstoffverluste angemessen zu senken.

Nachfrage nach Bio in der Ausbildung sinkt

In der Ausbildung zur Landwirt:in wählt nicht einmal mehr jeder Zehnte den Schwerpunkt «Bio», wie Zahlen des Bauernverbandes zeigen.

Vision Landwirtschaft vermutet diese geringe Nachfrage unter anderem damit, dass viele Lernende auf einem Hof aufgewachsen sind und weiterhin so produzieren möchten, wie sie es auf dem elterlichen Betrieb kennengelernt haben. Die Nachfrage einer biologischen Grundbildung ist bei Lernenden, die quer in die Branche eingestiegen sind, deutlich höher. Doch noch immer ist es für diese Quereinsteiger:innen schwer, Aussicht auf einen eigenen Hof zu haben. Eine Änderung im bäuerlichen Bodenrecht könnte Quereinsteiger:innen erheblich bessere Chancen auf einen eigenen Betrieb geben – und dadurch die biologische Landwirtschaft stärken.

Solarstrom auf dem Himbeerfeld: Wenn auf dem Acker nicht nur Beeren geerntet werden

(VL) Möchte die Schweiz bis 2050 beim Klimaschutz das Netto-Null Ziel erreichen, sind unter anderem innovative Ideen zur Stromproduktion gefragt. Welchen Beitrag die Landwirtschaft zur Energiewende leisten könnte, zeigt der Besuch auf einem Himbeerfeld im Luzernischen.

Keine Angst vor Transparenz - digiFLUX stärkt die Landwirtschaft

Das Parlament hat 2021 eine Mitteilungspflicht für Verkauf und Weitergabe, also den Handel, mit Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen (speziell Kraftfutter und Dünger) beschlossen. Gleichzeitig wurde eine Mitteilungspflicht für Anwender:innen, die professionell Pflanzenschutzmittel einsetzen, beschlossen. Das betrifft die Landwirtschaft, Lohnunternehmungen sowie Betreibende von Infrastruktur und Grünanlagen aus Wirtschaft und öffentlicher Hand. Für die Erfassung aller von der Mitteilungspflicht geforderten Angaben hat das Bundesamt für Landwirtschaft BLW in enger Absprache mit den künftigen Nutzerinnen und Nutzern die digitale Webanwendung digiFLUX entwickelt. Eine mehrjährige Übergangsfrist mit vereinfachter Mitteilungspflicht soll die Einführung der digitalen Aufzeichnungen erleichtern. Vor Kurzem hat nun das BLW Verschiebungen im Zeitplan kommuniziert (https://digiflux.info/de/#aktuelles).

Gesundheitsschutz der Landwirte und Landwirtinnen

Im Austausch mit Landwirtinnen und Landwirten, die Pestizide ausbringen, kommt immer wieder die Diskussion auf, wie stark die Gesundheit der Anwender:innen beeinträchtigt wird.

Agrarallianz fordert vom Parlament einen Systemwechsel

Die Agrarallianz hat in einer Medienmitteilung das Parlament aufgefordert, eine konstruktive und kohärente Agrar- und Ernährungspolitik zu verfolgen. Das Parlament hat an der Frühlingssession mit einigen Beschlüssen nicht nur die Ziele der Agrarpolitik torpediert, sondern auch unnötige Unsicherheiten für die Bäuerinnen und Bauern geschaffen. Mit zwei Entscheiden griff das Parlament in laufende Vernehmlassungsprozesse ein (Mo. Bregy 21.4164 und Mo. Grin 22.3819). Die gefällten Entscheide sind problematisch, denn sie versuchen das Gesamtpaket um die Absenkpfade Pestizide und Nährstoffe (Pa.Iv. 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren») nachträglich abzuschwächen. Die Agrarallianz fordert die konsequente Umsetzung der beiden Absenkpfade, um die Umweltziele in der Landwirtschaft zu erreichen. Mit dem Postulatsbericht präsentierte der Bundesrat im Juni 2022 im Auftrag des Parlaments eine klare Strategie für die zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik. Die Agrarallianz erwartet vom Parlament, dass es sich an dieser breit abgestützten Strategie orientiert und aufhört, diese mit Mikromanagement zu torpedieren. Dies schadet auch den Bäuerinnen und Bauern, die auf Planungssicherheit und klare Rahmenbedingungen angewiesen sind. Für den Einbezug der gesamten Wertschöpfungskette braucht es einen Systemwechsel von der Agrarpolitik hin zu einer Agrar- und Ernährungspolitik. Dringend notwendig ist auch eine Vereinfachung des Systems sowie ein verantwortungsbewussteres Handeln aller Marktakteure. Die Agrarallianz hat intensiv an den Grundlagen für den Systemwechsel von der Agrar- zur Ernährungspolitik, welche die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nimmt, mitgearbeitet. Diese Lösungsvorschläge (siehe Konzept Agrarpolitik 2030) wird die Agrarallianz nun auch in die Ausgestaltung der AP 2030+ einbringen. Vision Landwirtschaft engagiert sich in dieser Arbeit zur AP 2030+ und die Co-Geschäftsführerin Laura Spring vertritt die Agrarallianz in der Begleitgruppe des Bundesamts für Landwirtschaft.

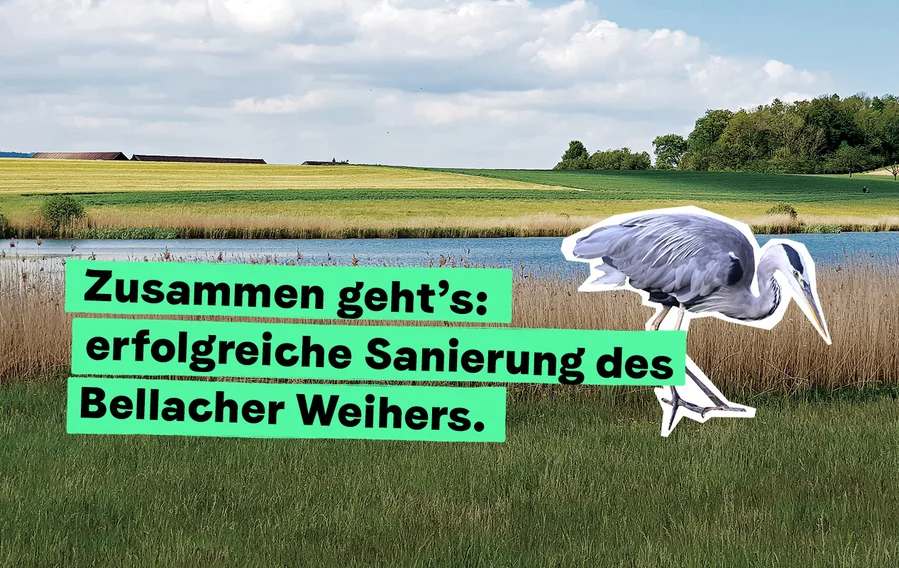

Zusammenarbeit – der Schlüssel zum Erfolg

(VL) Mittelgrosse Seen, Weiher oder kleinere stehende Gewässer haben es in landwirtschaftlichen Gebieten schwer. Überdüngung, Eutrophierung und fehlende Artenvielfalt sind auf Grund der hohen Gülleeinträge schon fast normal. Auch der Bellacher Weiher im Kanton Solothurn machte bis vor kurzem davon keine Ausnahme. Heute nun weist das Gewässer nicht nur klares Wasser, sondern auch eine standortgerechte Artenvielfalt auf - und das inmitten einer produzierenden Landwirtschaft. Die Lösung der Probleme, zu der alle ihren Teil beigetragen haben, war möglich dank dem gemeinsamen Vorgehen von Landbesitzerfamilie, Landwirtschaft, Gemeinde und Wissenschaft.

Bauernproteste in den Niederlanden

(mw) Im Kern werfen die Bauernproteste in ganz Europa ein Schlaglicht auf die Fehlentwicklung der Landwirtschaft, die seit den 1960er-Jahren eingesetzt hat – von kleinbäuerlichen Betrieben zur industriellen Landwirtschaft. Immer grösser, immer intensiver, immer höherer Verbrauch an natürlichen Ressourcen, aber auch von Energie und Kapital. Diese von der Agrarpolitik sehr stark geförderte Entwicklung hat in eine Sackgasse geführt und die Bauern in eine grosse Abhängigkeit gebracht, aus der sie sich allein nicht mehr lösen können.

Die Gesellschaft verlangt nach einer Antwort auf die Klimakrise, auf das Artensterben, auf die steigenden Beeinträchtigungen der Gesundheit der Bevölkerung durch Umweltbelastungen. Und die Regierungen haben darauf geantwortet mit entsprechenden Gesetzen und Vorschriften gerade auch für die Landwirtschaft. Dagegen protestieren die Bauern. Sie sind gefangen im Widerspruch zwischen ihrem eingeschlagenen Weg – der ihnen je länger je weniger ein Auskommen ermöglicht - und den Änderungen, die von der Gesellschaft verlangt werden. Der Gastbeitrag im Magazin Agricultura von Jan Douwe van der Ploeg, emerierter Professor für Agrarsoziologie an der Universität Wageningen (NL), analysiert die Ursachen und fordert «wir müssen die Agrarfrage neu überdenken und neu definieren». Die Frage stellt sich für alle Gesellschaften des industrialisierten Nordens: «Sind wir als Gesellschaft in der Lage, zusammen mit den Landwirtinnen und Landwirten einen neuen Weg (und einen Ausweg aus der Sackgasse) zu finden?»

Bäuer:innenproteste: Wo sind die Machthebel in der Schweiz?

Sowohl in Deutschland und Italien als auch in Frankreich und in der Schweiz gehen Bäuerinnen und Bauern auf die Strasse, um für bessere Bedingungen in der Landwirtschaft zu protestieren. Während in Deutschland und Frankreich die Proteste sich insbesondere gegen die Politik richten, ist es in der Schweiz eine andere Ausgangslage: denn hier hat seit einigen Jahren der Bauernverband bei den entscheidenden Geschäften (seit Sistierung der AP 22+) die Mehrheiten. Die Machtverhältnisse in der Wertschöpfungskette konnte aber auch der Bauernverband in der Schweiz bisher nicht gross beeinflussen. Fakt ist: ohne entscheidende Veränderungen im Detailhandel, in der Verarbeitungsindustrie und beim Grenzschutz werden es auch die Schweizer Bäuerinnen und Bauern weiterhin sehr schwer haben. Sie stehen in den Preisverhandlungen und innerhalb der Wertschöpfungskette mit dem Rücken zur Wand und es wird immer schwieriger Betriebe ökonomisch rentabel zu bewirtschaften.

Eingeleitete Totalrevision der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV)

Die Pflanzenschutzmittel-Verordnung (PSMV) wird total revidiert. Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln sollen künftig als genehmigt gelten, wenn sie es in der EU sind. Ausserdem soll der Rückstau hängiger Verfahren aufgelöst werden. Da werden zwei Fliegen auf einen Streich erschlagen und dazu spart der Bund erst noch «personelle Ressourcen». Wenn man sich jedoch genauer mit der Totalrevision auseinandersetzt, stellt man schnell fest, es droht eine Katastrophe für Mensch und Natur.

Bauernproteste oder partizipative Agrarpolitik?

Die Bauernproteste in Deutschland geben auch Anlass, uns darüber Gedanken zu machen, was nötig ist, damit es nicht zu solchen Protesten kommt. Wichtig scheint, dass Diskussionsräume zwischen Landwirtschaft, Konsum, Umweltschutz, Politik und Wissenschaft gut gepflegt werden. Die zwanzig Mitgliedorganisationen der Agrarallianz – darunter auch Vision Landwirtschaft – beweisen immer wieder, dass konstruktiver Dialog auch mit unterschiedlichen Perspektiven möglich ist. Der Bundesrat hat nach der Sistierung der Agrarpolitik 2022+ mit seinem Bericht die Grundlage für die nächste agrarpolitische Reform geschaffen. Die Agrarallianz hat den Bericht zur zukünftigen Ausrichtung der der Agrarpolitik eingehend geprüft, ihn diskutiert und bearbeitet. Gerade auch mit Blick auf die Bauernproteste in unserem Nachbarland.

Amtlich tolerierte Umweltverschmutzung

Die Schweizer Landwirtschaft emittiert wegen hoher Futtermittelimporte und zu vielen Tieren fast doppelt so viel Ammoniak aus Gülle und Mist wie erlaubt. Das schädigt die Umwelt massiv und verursacht dem Steuerzahler Kosten von Hunderten Millionen Franken jährlich. Das berichtet die SRF Sendung «10vor10».

Anstatt die Probleme an der Wurzel anzugehen und die Fehlanreize zu eliminieren, hat die Politik bisher lediglich mit millionenschweren Gegenanreizen reagiert - allerdings mit geringem Erfolg, wie SRF im DOK «Amtlich tolerierte Umweltverschmutzung» aufzeigt.

Der Film zeigt wichtige Zusammenhänge auf, stellt aber die aktuelle Ausgangslage in Bezug auf den Kanton Luzern unvollständig dar.

Der Einfluss der Gemeinschaft aufs Fleischessen

Weihnachten naht und emotionsvolles, ausgeklügeltes Marketing läutet den jährlichen Einkaufsrausch ein. Auch die Planung rund um weihnachtliche Festessen mit Familie und Freunden steht an. Traditionelles Schüfeli, Fondue Chinoise oder doch Filet im Teig? Zur Vorspeise Lachs, oder geräucherte Forelle?

Vision Landwirtschaft möchte auf Ende des Jahres nochmals zum Nachdenken anregen. Und zwar wenden wir uns ein weiteres Mal dem Fleischkonsum zu. Der Weihnachtsschmaus ist ein wunderbares Beispiel, wie Essen eng mit unserer Kultur verwoben ist und die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Hier sind individuelle Verhaltensveränderungen besonders schwierig, da Essverhalten eingebettet ist in gemeinschaftliche Faktoren, wie Erwartungen, Anstand und Verpflichtungen. Die Reduktion des individuellen Fleischkonsums ist jedoch nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Der folgende Newsletter nähert sich dem Thema ein weiteres Mal sozialtheoretisch und zeigt die Bedeutung des Fleischkonsums auf gemeinschaftlicher Ebene auf.

(Entwurf) Raus aus dem Silodenken – und warum es wichtig ist, dass sich in Zukunft alle sieben Bundesrät:innen für unser Ernährungssystem interessieren

In den Medien war zu hören und zu lesen, der Bauernverband wünsche sich einen Bundesrat «der sich nicht in die Landwirtschaft einmische», so dass Agrarminister Guy Parmelin in Ruhe seine Arbeit machen könne.

So logisch das im ersten Moment für die Landwirt:innen tönen mag, so befremdlich und alarmierend ist diese Haltung für die Zukunft unserer Landwirtschaft. Gerade jetzt, wo der Bundesrat endlich klar gesagt und entschieden hat, dass es eine umfassende Ernährungspolitik braucht. Unser Ernährungssystem geht alle sieben Bundesrät:innen etwas an, so wie auch die ganze Gesellschaft Verantwortung übernehmen muss.

Wir alle brauchen gesunde und schmackhafte Lebensmittel, weil Ernährung Leben ist. Wir alle brauchen sauberes Trinkwasser, gesunde Böden, eine funktionierende Biodiversität und ein stabiles Klima.

Haben wir ausreichend Agrarflächen für den Krisenfall?

Der Bund ist überzeugt, dass die Schweiz genügend gute Ackerböden für die Ernährungssicherheit hat gemäss seiner Medienmitteilung vom 28.11.2023.

In einem Beitrag der Sendung «Echo der Zeit» von Radio SRF nimmt Vision Landwirtschaft dazu Stellung und verweist einmal mehr darauf, dass bereits heute die rund 450'000 Hektaren Fruchtfolgeflächen effizienter genutzt werden müssten, damit sich die Schweiz im absoluten Krisenfall selbst versorgen könnte.

Jedoch müssen wir nicht warten, bis der ganz grosse Krisenfall eintrifft, denn wir erleben bereits kleinere und grössere Kriseneffekte auf unser Ernährungssystem. Zum Beispiel der Anstieg der Futtermittel- und Kunstdüngerpreise im Frühling 2022, sowie die grossen Preiseffekte im Energiesektor, insbesondere auf die fossilen Energieträger.

Wird die Politik den Schweizer Zucker auch weiter in die Zukunft retten?

Wir essen in der Schweiz rund vier Mal so viel Zucker, als eigentlich gesund wäre. Wenn nur der Zucker angebaut würde, den unsere Gesundheit verkraften kann, könnte die Schweiz ihren Bedarf

leicht selber abdecken. Statt den konventionellen Zuckerrübenbau künstlich so hoch zu halten, um zwei Fabriken betreiben zu können, würde eine Fabrik genügen – die dann dafür

mehrheitlich biologisch angebaute Rüben produzieren würde.

>> zum Artikel in den Schaffhauser Nachrichten Seite 2

>> zum Artikel in den Schaffhauser Nachrichten Seite 3

30 Jahre Direktzahlungen. Ist die Land- und Ernährungswirtschaft auf Kurs?

Im neusten Agrarbericht 2023 zieht das Bundesamt für Landwirtschaft Bilanz über 30 Jahre Direktzahlungen - Erfolge und Herausforderungen. Der Agrarbericht zeigt auf, dass der Selbstversorgungsgrad weiter gesunken ist, dass hingegen der Sojaanbau in der Schweiz gestiegen ist, und dass die Schweizer:innen tierische Produkte aus der Schweiz bevorzugen. Das BLW kommt zum Schluss, dass das Direktzahlungssystem an sein Grenzen stösst. (https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-98755.html)

Vision Landwirtschaft zieht weitere Schlüsse aus den aktuellen Zahlen: Das Direktzahlungssystem hat insbesondere im Bereich der Umweltziele versagt. Die Stickstoff- und Phosphorbilanz ist nach wie vor aus dem Gleichgewicht, und die Ammoniakemissionen steigen wieder und sind weit entfernt von den Zielwerten. Allein die Ammoniakemissionen müssten um 40% reduziert werden. Auch das Umweltziel, die Stickstoff-Einträge aus der Landwirtschaft in die Gewässer gegenüber 1985 um 50 % zu reduzieren, konnte nicht erreicht werden. Auch die Treibhausgasemissionen und der Energiebedarf im Allgemeinen steigen sogar wieder, obschon eine Reduktion dringend wäre.

Schweizer Biozucker ist Mangelware

Wie ein Bericht des News-Magazin «10 vor 10» von SRF aufzeigt ,ist Schweizer Biozucker Mangelware. Bio Suisse will das nun ändern, aber auch Biozucker ist ungesund.

Die Umstellung von konventionellem Zuckeranbau auf Bio ist zwar gut für die Umwelt, weil so weniger Pestizide in die Umwelt kommen. Pestizide schädigen nachweislich die natürlichen Ressourcen sowie die menschliche Gesundheit. Wenn mehr Produzent:innen auf Bio umstellen, hilft das auch, dass vermehrt auf robuste Sorten gesetzt wird. Zuckerrübe ist eine schwierige Kultur und im konventionellen Anbau werden chemisch-synthetische Insektizide, Fungizide und Herbizide angewendet, welche unsere Biodiversität und unsere Gesundheit schädigen.

Lokale und globale Transformation des Ernährungssystems: Das Klima ist eine von vielen Herausforderungen.

Das Ernährungssystem besteht aus vielen zusammenhängenden ökologischen, sozialen und ökonomischen Komponenten. Weniger tierische Proteine, weniger Food Waste und eine auf agrarökologische Prinzipien beruhende Produktion: Das könnte die menschliche Gesundheit stärken und das Klima schonen. Im neusten ProClim Flash nimmt Bernhard Lehmann Stellung zur lokalen und globalen Transformation des Ernährungssystems.

Die gesellschaftliche Bedeutung des Fleischessens

Welche unbewussten Motive stecken hinter unserem Verhalten? Was treibt uns dazu, dass wir glauben, täglich Fleisch essen zu müssen? Helene Renaux, seit Mai diesen Jahres Mitglied des Vorstandes von Vision Landwirtschaft, ist in ihrer Masterarbeit diesen Fragen nachgegangen und zu erhellenden Schlüssen gekommen. Für diesen Newsletter hat sie sozialtheoretisch Literatur zusammengefasst, welche die Bedeutung des Fleischkonsums auf gesellschaftlicher Ebene aufzeigt. Das Fazit: Neue (Vor-) Bilder braucht das Land und Entscheidungsträger:innen, die bereit sind, langjährige Förderpraktiken zu hinterfragen und zu ändern, wenn sie Mensch und Umwelt schaden. Bereits bahnen sich andere Lebensgewohnheiten an. Diese gilt es zu unterstützen. Einen Denkanstoss gibt uns der Text von Helene Renaux.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

The Spirit of Bern

Die Konferenz «The Spirit of Bern» stand 2023 unter dem Motto «Ernährung – Probleme, Trends und Innovationen». Unsere Ernährung hat nicht nur einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, sondern auch auf die Umwelt und Gesellschaft. Das globale Ernährungssystem steht vor Herausforderungen wie dem Klimawandel, der wachsenden Weltbevölkerung und der steigenden Nachfrage nach gesunder Ernährung. Am Spirit of Bern vom 24. August 2023 traten Expert*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in einen spannenden Austausch zu diesen globalen Themen. Auch Laura Spring von Vision Landwirtschaft nahm an einer spannenden Paneldiskussion zum Thema «Mehr oder anders produzieren» teil.

Video ansehen auf YouTube (Paneldikussion ab der 50sten Minute)

Die Schweizer Landwirtschaft kann und soll nicht wettbewerbsfähig sein!

Die Hochschule St. Gallen (HSG) hat den Grenzschutz für Gemüse und Obst untersucht. Gemäss der Studie werden einkommensschwache Haushalte durch die für Schweizer Gemüse verlangten Verkaufspreise zu stark belastet. Die Schweizer Landwirtschaft sei nicht wettbewerbsfähig, kritisieren die Forscher.

Sendung 10 vor 10 auf SRF, wo die Studie vorgestellt wird

Universität St. Gallen, Discussion Paper - Agricultural Protectionism

Grosses Medienecho in der Schweiz zu den Umweltpreisen des deutschen Discounters Penny

Eine Woche lang hat der deutsche Discounter Penny neun seiner mehr als 3000 Produkte mit einem bis zu 94 Prozent teureren «Umweltpreis» angeboten. Berechnet wurden diese «wahren Preise» von Wissenschaftlern der Universität Greifswald und der Technischen Hochschule Nürnberg.

Die Penny Aktion hat auch in den Schweizer Medien ein breites Medienecho ausgelöst. In einem Interview des Schweizer Bauer macht der Umweltökonom Felix Schläpfer auf das Systemversagen aufmerksam und kritisiert, dass nachhaltig wirtschaftende Betriebe praktisch gleich viele Direktzahlungen erhalten, wie nicht nachhaltige Betriebe. Viele Direktzahlungen, die der Umwelt schaden und den Wettbewerb verzerren, sollen darum abgebaut werden. Auch zeigt er mögliche politische Schritte auf, um der Kostenwahrheit bei Lebensmitteln näher zu kommen. So seien insbesondere die Eigentumsrechte im Sinne des Verursacherprinzips zu klären und die Umweltziele zu konkretisieren.

Die im Interview erwähnte Studie von Felix Schläpfer und Markus Ahmadi wurde noch unter dem Dach von Vision Landwirtschaft aufgegleist, aber am Ende unabhängig von Vision Landwirtschaft erarbeitet und publiziert.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Kostenwahrheit schaffen

Der Verein True Cost Economy hat in Deutschland eine Petition lanciert, um die Mehrwertsteuer auf Biolebensmitteln von 7 und 19 Prozent auf null zu senken. Die aktuelle Preispolitik setze keine Anreize für nachhaltigen Konsum und den Ausbau des Biolandbaus, heisst es. Konventionelle Waren, die der Umwelt schaden, würden gleich besteuert wie das schonendere Bio. In der Schweiz mit 2.5 Prozent MwSt. auf Lebensmittel sind solche Diskussionen erst am Anlaufen.

Wer bezahlt für die Folgen unserer Ernährungsweise?

Unser Ernährungssystem ist für etwa ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Herstellung und der Konsum von Lebensmitteln erzeugen externe Kosten, die nicht bei der Preiskalkulation berücksichtigt werden. Dazu gehören Umweltzerstörung, Tierleid, Verlust der Biodiversität, Schäden für die Gesundheit und soziale Ungerechtigkeit. Um unser Ernährungssystem neu auszurichten, sind darum neue Massstäbe und Standards notwendig, die neben den Produktionskosten auch die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft berücksichtigen. Nur wenn allen Akteuren die wahren Kosten bewusst werden, können Anreize dort gesetzt werden, wo sie langfristig einen nachhaltigen Mehrwert generieren.

Unser Ernährungssystem – global und hochkomplex, aber es geht auch anders

Tag für Tag werden die Lebensmittelregale gefüllt und Restaurants und Kantinen beliefert. Tausende Produkte sind jederzeit verfügbar. Hinter dem Warenangebot steckt ein hochkomplexes System. Mit hohem logistischem Aufwand sorgen Landwirtschaft, Industrie und Handel dafür, dass die Produkte zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Doch nur zu einem kleinen Teil landen Lebensmittel direkt aus der Region auf unseren Tellern. Denn die Landwirt:innen aus der Region produzieren überwiegend für den Grosshandel und dadurch legen die Lebensmittel hunderte von Kilometern zurück. Wenn zum Beispiel ein Zürcher Obstproduzent seine Äpfel an die Migros liefert, muss er diese nach Gossau im Kanton St. Gallen fahren und die Migros liefert diese dann an ihre Märkte in der Stadt Zürich. Das sind dann hin und zurück 150 km. Dieses System hat sich über Jahre entwickelt. Doch je komplexer ein System, desto mehr Energie wird benötigt und es wird anfälliger für Störungen aller Art.

Landwirtschaft und Klima

Zu den global grössten Herausforderungen gehören der Schutz und die Erhaltung der Biodiversität und die Einschränkung der Klimaerwärmung mit Anpassungen der Lebensgrundlagen und den wichtigen Ernährungs- und Landwirtschaftssystemen. Der menschengemachte Klimawandel wird inzwischen auch von einer breiten Bevölkerung anerkannt. Die Herausforderung, die Klimaerwärmung einzudämmen ist riesig. Es gibt bereits vielfältige Ansätze die Emission von Treibhausgasen (THG) zu reduzieren, trotzdem ist das Netto-Null-Ziel 2050 des Bundesrats sehr ambitioniert. Dabei geht es nicht nur um eine starke Reduktion der Emissionen von Kohlendioxid (CO2), sondern auch von Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Und dies betrifft besonders auch die landwirtschaftliche Produktion für die menschliche Ernährung. Neben der Reduktion von klimaaktiven Gasen aus der Landwirtschaft würde der Konsum von vermehrt pflanzenbasierten Nahrungsmitteln die THG-Emissionen erheblich senken und die menschliche Gesundheit fördern, dies käme auch der Biodiversität zugute.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Wie ernährt man 10 Millionen Menschen?

Die Überlegungen der NZZ funktionieren sehr gut bei pflanzlichen Produkten jedoch viel weniger bei tierischen Produkten. Denn die grossen Belastungen der Produktion von tierischen Produkten entstehen durch die hohe Stickstoffverschmutzung (diese ist in Deutschland und Österreich ähnlich wie in der Schweiz) und einer Belastung der Biodiversität. Auch die hohen Treibhausgasemissionen welche durch die Tierhaltung verursacht werden sind im Ausland ähnlich hoch wie in der Schweiz und oftmals bei Bio-Produktion nicht wirklich geringer als bei konventioneller Produktion.

Bedeutung der Biodiversität für die Landwirtschaft

Die Schweiz ist vom Biodiversitätsverlust sehr stark betroffen. Das hat bereits grosse Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Sehr besorgniserregend ist der Rückgang vieler Wildbienen-Arten, deren Leistungen als Bestäuber sehr wichtig sind für die Landwirtschaft. Neue Daten, welche für die Aktualisierung der Roten Liste der gefährdeten Bienenarten der Schweiz von Dr. Andreas Müller erhoben wurden, zeigen, dass rund 10% der Wildbienenarten bereits ausgestorben sind. Eine sehr hohe Zahl von 45% der Arten wird voraussichtlich dieses Jahr auf die Rote Liste gesetzt. Dies hat einen direkten Zusammenhang auf die Erträge von vielen Nutzpflanzen. Die Bestäubung ist aber nur eine der wichtigen Ökosystemleistungen unter vielen, die alle massgeblich zu einer Landwirtschaft mit guter und stabiler Produktionsleistung beitragen. Das Wissen und die Fakten zu diesen Zusammenhängen werden häufig zu wenig berücksichtigt in politischen Entscheiden, aber auch auf Landwirtschaftsbetrieben und bei der Bewirtschaftung von Flächen der öffentlichen Hand. Trotz Engagement vieler Landwirt:innen für die Biodiversität auf ihren Betrieben nimmt die Artenvielfalt weiter drastisch ab.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Weniger Subventionen für Fleisch und Milch?

In einem Beitrag in der Sendung «Forum» von Radio SRF verteidigt Jakob Lütolf, Vorstand Schweizer Bauernverband, den besonders hohen Fleischkonsum in der Schweiz. Vision Landwirtschaft verweist einmal mehr auf die Fehlanreize im Direktzahlungssystem und auf die daraus resultierende viel zu hohe Tierproduktion und die dadurch entstehenden Umweltschäden. Die Land- und Ernährungswirtschaft ist noch weit entfernt vom Verursacherprinzip und von Kostenwahrheit. Mit den heutigen Regelungen sind die offiziellen Ziele für eine umwelt- und klimaverträgliche Landwirtschaft und Ernährung nicht zu erreichen. Es braucht darum eine Neuausrichtung der Schweizer Ernährungswirtschaft.

Zum Radiobeitrag "Weniger Subventionen für Fleisch und Milch?"

Wie die Politik Ernährungsstile unterschiedlich fördert

Vision Landwirtschaft hat in einer Studie untersuchen lassen, wie die Politik sieben verschiedene Ernährungsstile – von «vegan» bis «fleischbetont» – indirekt unterstützt. Fazit: Die Nahrungsmittel der verschiedenen Ernährungsstile werden sehr ungleich unterstützt. Per Saldo werden mehrere hundert Franken pro Person und Jahr von «veganen» und «umweltoptimierten» zu «protein- und fleischbetonten» Ernährungsstilen umverteilt.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Mehr Tierwohl oder billiges Fleisch?

Kommentar zur Massentierhaltungsinitiative (MTI)

Am 25. September stimmen wir über die Massentierhaltungsinitiative ab. Vision Landwirtschaft überprüft Argumente und stellt ergänzende Überlegungen aus ihrer Perspektive an. Fazit: Die Initiative ist – oder wäre – ein Steilpass für die bäuerliche Schweizer Landwirtschaft. Sie wirkt sich positiv auf Produzentenpreise aus und unterstützt notwendige Entwicklungen in den Bereichen Umwelt, Ernährung und Handel.

Vision Landwirtschaft hat die Argumente der Initiant:innen und der Gegner:innen der Massentierhaltungsinitiative MTI gesichtet und geprüft.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Es braucht wirksame Klimaschutzmassnahmen in der Agrarpolitik

Für die nationale Agrarpolitik besteht die Klimastrategie aus dem Jahr 2011. Daraus wurden zwar mögliche Handlungsfelder und Visionen abgeleitet, aber bisher keine Massnahmen verabschiedet. Der Entwurf für die nationale Klimastrategie liegt Vision Landwirtschaft vor. Der Massnahmenplan dazu wird aktuell vom BLW und einer Begleitgruppe ausgearbeitet. Abschluss und die Publikation beider Teile ist Ende 2022 vorgesehen. In der nationalen Agrarpolitik ist das Ziel klar definiert: Der Treibhausgas-Fussabdruck in Bezug auf die Ernährung soll um mindestens zwei Drittel reduziert werden bis 2050. Das ist kein besonders ambitioniertes Ziel, aber um es überhaupt zu erreichen, braucht es rasche, umsetzbare und wirksame Massnahmen. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen zeigt, dass die Ziele aktuell verfehlt werden. Es sind somit zusätzliche Anstrengungen nötig, um die Emissionen wieder auf Kurs zu bringen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Vegane Landwirtschaft – ein nachhaltiger Trend?

Radio SRF sucht im Rahmen eines Beitrages nach Antworten zu einer veganen Landwirtschaft und wie ökologisch diese wäre, wenn alle Schweizer Bauern aus der Fleischproduktion aussteigen würden. Die Sendung zeigt zudem auf, worauf Vision Landwirtschaft immer wieder hinweist: Die Tierbestände müssen deutlich reduziert werden und die staatliche Produktionslenkung setzt falsche Anreize. "Zur Sprache kommt auch eine Studie von Vision Landwirtschaft (15:20)." Das Problem ist auch nicht der Konsument, wie immer wieder behauptet wird, sondern das agrarpolitisches System, das die Preise zugunsten eines nicht nachhaltigen Konsums verzerrt und damit nachhaltiges Konsumverhalten systematisch behindert.

Kunstdüngerwirtschaft in der Sackgasse

(VL) Die Schweiz lagert im Auftrag des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) 17’000 Tonnen importierten Stickstoffdünger in Pflichtlagern. Gleichzeitig müssen Landwirt:innen aus der Zentralschweiz, die wegen zu hohen Tierbeständen Hofdünger-Überschüsse haben, Hofdünger in andere Kantone oder sogar ins Ausland exportieren (s. Agrarbericht 2021, Hoduflu Datenauswertung).

Da stellt sich die Frage, ob es eine Option für die Schweizer Landwirtschaft wäre, wenn Betriebe vermehrt anstatt importiertem Kunstdünger tierischen Hofdünger wie Mist und Gülle einsetzen würden? Aus Sicht der Klima- und Umweltperspektive ist eines klar: Zuviel Dünger, ob Hofdünger oder Kunstdünger, schädigt die Umwelt massiv, was in der Schweiz seit Jahren der Fall ist. Um die natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft und Biodiversität zu schützen, muss die Düngermenge in der Landwirtschaft reduziert werden.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Beschwerde gegen Proviande teilweise gutgeheissen

Das Selbstregulierungsorgan der Kommunikationsbranche, die «Schweizerische Lauterkeitskommission» (SLK) hat die Beschwerde (234/21) von Vision Landwirtschaft in zwei von vier Punkten gutgeheissen. Sie Beschwerdegegnerin ist angehalten, zwei Aussagen auf ihrer Webseite zu korrigieren.

Im wichtigsten Punkt der Beschwerde bleibt die SLK aber bei ihrer gewohnten Praxis: Der gezielte Einsatz von Halo- oder Heiligenschein-Effekten wird gutgeheissen. Man darf in der Werbung mit beliebigen - auch untypischen - Vorzeigebetrieben oder Vorzeigeprodukten ganze Produktpaletten wie «Schweizer Fleisch» bewerben. Die SLK verweist in diesem Fall auf einen früheren Entscheid (123/20), in dem sie schrieb: «Dem Durchschnittskonsumenten dürfte bewusst sein, dass auch in der Schweiz unterschiedliche Formen der Tierhaltung bestehen.» Das reicht für die SLK: Es liegt keine Irreführung vor.

Eine Begründung dafür, dass keine Irreführung vorliegt, hält die SLK nicht für nötig. Sie bezieht sich weder auf (in der Schweiz fehlende) frühere Gerichtsentscheide, noch auf empirische Studien. Dass die SLK keine fallbezogenen Konsumentenbefragungen durchführen kann, wie sie dem Infosperber (im Zusammenhang mit der Stellungnahme zur Beschwerde von Pro Natura über die Werbung von Swissmilk) antwortete, ist nachvollziehbar. Problemlos möglich wäre aber ein Bezug auf bestehende empirische Studien zu vergleichbaren Fragen.

Mit anderen Worten: Die SLK macht es sich zu einfach. Wo es nicht um faktisch falsche Aussagen, sondern um potenzielle Irreführung ging, hat die «erste Kammer» in einem viermonatigen «Verfahren» den feuchten Finger in die Luft gehalten und festgestellt, dass es keine Irreführung war.

Um in dieser Frage weiterzukommen, braucht es jetzt politische Vorstösse oder gerichtliche Entscheide, die auch eine mediale Wirkung entfalten. Vision Landwirtschaft bleibt am Thema dran.

Ukraine-Krieg und Versorgungssituation: Factsheet der Grünen im Europäischen Parlament

Die Grünen im Europäischen Parlament liefern in ihrem neusten Factsheet interessante Daten zur aktuellen Situation der Landwirtschaft in der Ukraine und der agrarpolitischen Diskussion in der EU. Schlussforderungen der Analyse sind, dass - um langfristig Ernten zu sichern und ausreichend Nahrungsmittel zu erzeugen - die Leistungsfähigkeit unserer natürlichen Ressourcen erhöht werden muss und nicht den Einsatz von Betriebsmitteln wie Düngern oder Pestiziden. Die steigenden Preise für Betriebsmittel wie Dünger oder Pestiziden sind ein Argument, den Übergang zu einer Landwirtschaft zu beschleunigen, die nicht so sehr auf fossile Brennstoffe angewiesen ist.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Greenwash in Lehrmitteln – Swissmilk stellt Milchproduktion geschönt dar

(VL) Swissmilk stellt den Schulen Lehrmaterialien über die Milch und die Milchproduktion zur Verfügung. An sich eine gute Sache, da die Organisation mit Fachleuten arbeiten kann. Unschön ist jedoch, dass ausschliesslich die positiven Seiten der Milchproduktion gezeigt werden, und die negativen Folgen vollständig ausgeblendet sind. Neben den Schulmaterialien werden auch sog. Lehrfilme für die Werbung eingesetzt, so der Kurzfilm «Die Schweizer Milch ein Klimakiller?» Die Kernbotschaft des Filmes ist: Milchkühe setzen bei der Verdauung Methan frei, dieses wird nach 10 Jahren zu CO2 umgewandelt und lässt unsere Wiesen grünen. Und am Schluss, wird der Kuh Lovely gedankt für «die Pflege der Wiesen».

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Neuer Agrarbericht publiziert

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat den neusten Agrarbericht veröffentlicht. Vision Landwirtschaft hat der Medienstelle des BLW zur Einordnung ein paar Fragen gestellt.

Greenwash bei Produzentenorganisationen

Nach Swissmilk fällt auch Proviande mit irreführender Werbung auf. Dieser Newsletter beleuchtet die rechtliche Situation, die Beschwerdemöglichkeit bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK) und die neusten Entscheide der SLK im Zusammenhang mit Landwirtschaftsprodukten. Eine Beschwerde zur Proviande-Werbung soll zeigen, ob auf diesem Weg dem verbreiteten Greenwashing Grenzen gesetzt werden können. Als problematisch stellt sich heraus, dass die SLK für die Beurteilung Monate benötigt – länger als viele Werbekampagnen dauern.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Neue Wege braucht das Land

Die Gastronomie und die öffentlichen Institutionen hätten als Abnehmerin von biologisch zertifizierten Lebensmitteln für den Wandel hin zu einer biologischen Landwirtschaft Vorbildfunktion (vgl. Juli Newsletter). Die Schweiz steckt hier jedoch noch in den Kinderschuhen: vergebens sucht man hier zu Lande Pilotprojekte wie beispielsweise die Stiftung House of Food (von der Stadt Kopenhagen 2007 ins Leben gerufen), welche Wissen zum Wandel von Gross- und Gastronomieküchen hin zu biologischer und nachhaltiger Lebensmittelzubereitung vermittelt und prozessbegleitend tätig ist. House of Food zeigt auf, dass ein Wandel in den institutionellen Küchen und der Gastronomie absolut möglich ist: so haben im Laufe von 10 Jahren in Kopenhagen und Aarhus 1´600 öffentliche Verpflegungsbetriebe zu 90 % auf Bioprodukte umgestellt. In der Schweiz jedoch mangelt es nach wie vor an Druck und Richtungsweisung aus der Politik, damit ein biologisches Liefer- und Produktionssystem für Institutionen und Gastronomie entstehen kann.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Kälbermast: Subventionen auf Kosten des Tierwohls

In der Kälbermast ist es Routine, Antibiotika zu verwenden. Die Mengen der eingesetzten Antibiotika je Kilogramm Fleisch stagnieren seit Jahren auf einem hohen Niveau. Wie häufig die Tiere Antibiotika verabreicht bekommen, hängt dabei unmittelbar mit der Haltungsart zusammen. Eine Studie der Universität Bern zeigt auf, dass mit einfachen Massnahmen die Landwirte den Antibiotikaeinsatz drastisch reduzieren können, ohne dass ihnen deswegen Wettbewerbsnachteile entstehen. Ein Saldo Artikel zeigt auf, warum die Bauern an der bestehenden Praxis festhalten.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Systemwandel in der Gastronomie

Wenn es um das Thema nachhaltige, gesunde und umweltbewusste Lebensmittel und Ernährung geht, werden die Konsument*innen, der Detailhandel und die Landwirtschaft in die Verantwortung genommen. Wer dabei selten erwähnt wird: die Gastronomie. Dabei hat sie eine grosse Reichweite, um Produkte aus nachhaltiger Landwirtschaft, sei das Bio oder sogar regenerative und andere agrarökologische Produktionsweisen, in der breiten Masse zu etablieren.

(VL) Tatsächlich gibt es in der Schweiz sehr wenige komplette Bio-Restaurants. Drei Projekte für mehr Bio in der öffentlichen Verpflegung (Kindergarten, Schule, Universität, Krankenhaus, Altersheim, Behörde) sind in der Schweiz in Planung. So schreibt zum Beispiel das Projekt in Biel ab 2023 mit einer neuen zentralen Produktionsküche vor, nur mit biologischen und regionalen Produkten für Kindergärten, Spitäler etc. zu kochen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Dank TWI Potenziale des Berggebiets konsequent nutzen

In den vergangenen Jahrzehnten hat der Bund die Agrarpolitik mit Subventionen und Zollerleichterungen für Futtermittel weitgehend auf die Interessen der vor- und nachgelagerten Industrie ausgerichtet und dabei wichtige weitere gesellschaftliche Anliegen vernachlässigt. Auch das Berggebiet war dieser Entwicklung unterworfen, und es ist davon sogar besonders stark betroffen. Denn die intensive Tierproduktion mit importierten Futtermitteln passt im Berggebiet besonders schlecht zu dem, was wir als Konsumentinnen und Steuerzahler von der Landwirtschaft erwarten. Die Trinkwasserinitiative ist für die Berglandwirtschaft deshalb eine riesige Chance. Die Chance, ihr Einkommen wieder mit Produkten und herausragenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu erwirtschaften, die ihrem natürlichen Potenzial entsprechen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Landwirtschaft und Umwelt in den Kantonen

Gut ein Drittel der Schweizer Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Ohne das Sömmerungsgebiet (Alpweiden) entspricht die Fläche ziemlich genau ein Viertel der Landesfläche – 1 Million Hektaren. Wie diese Flächen genutzt werden, hat grosse Auswirkungen auf die Umwelt – die Luft, die Oberflächengewässer, das Grundwasser, die Landschaft und die Biodiversität – auch weit über die Landwirtschaftsflächen hinaus.

Dadurch bestimmt die Landwirtschaft die Umwelt von uns allen. Wir können im Laden zwar zwischen Bio- oder anderen Produkt-Segmenten wählen, aber die von der Landwirtschaft geprägte Umwelt konsumieren wir gemeinsam. Niemand kann sich ihr entziehen, und sie ist für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden wichtig.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Kommentar zu Aussagen über die Trinkwasserinitiative

Die Debatte zur Trinkwasserinitiative wird kontrovers geführt. Vision Landwirtschaft kommentiert hier besonders prominente und wichtige Aussagen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Diskussionspapier «Kostenwahrheit in Landwirtschaft und Ernährung»

Wie Vision Landwirtschaft vor einem halben Jahr in einer Studie aufgezeigt hat, ist die Schweizer Landwirtschaft und Ernährung weit entfernt von «Kostenwahrheit». Mit Blick auf Umweltrecht und Klimaziele wird das immer mehr zum Problem. Vision Landwirtschaft zeigt deshalb in einem neuen Papier auf, wie der Weg zu einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft im Sinne der offiziellen Klimaziele und weiterer Ziele des Bundes aussehen könnte. Der Umbau der Subventionen im Sinne des Verursacherprinzips und der Kostenwahrheit spielt dabei eine tragende Rolle.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Ist die Trinkwasserinitiative radikal? – Nein, sie ist ein moderater erster Schritt zu einer umweltverträglichen Landwirtschaft

Im Juni stimmen wir über die Trinkwasserinitiative (TWI) ab. Die Initiative ist mehr als nur ein dringend nötiges Signal. Sie setzt auch am richtigen Ort und mit den richtigen Mitteln an, und sie ist massvoll. Letztlich will sie nichts anderes, als was der Bundesrat und das Parlament selber wollen – gemäss Verfassung, Umweltgesetzen, internationalen Verpflichtungen und offiziellen Erklärungen und Strategien. Trotzdem wird die Initiative vom Bundesrat und weiteren Kreisen als radikal oder extrem bezeichnet. Wie passt das mit den heute populären Bekenntnissen – vom Bundesrat bis BioSuisse – zu einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft zusammen?

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Neue Studie der Agroscope zur TWI zeigt vor allem eines: den Rollenkonflikt der Forschungsanstalt

Im vergangenen Jahr hatte die Forschungsanstalt Agroscope eine Studie zur Umweltbilanz der Trinkwasserinitiative (TWI) veröffentlicht. Die Forschungsanstalt kam darin zum Schluss, dass die TWI die Umweltbelastung erhöht. Das Resultat beruhte allerdings auf verschiedenen fragwürdigen Annahmen.*

Nun legt Agroscope eine weitere Studie zum Thema vor, die einen Teil der Kritik an der früheren Studie aufnimmt. Sie untersucht die Umweltbilanz von Mehrimporten, wenn dabei besonders problematische Importe vermindert und wenn Nahrungsmittelabfälle vermieden werden. Die Analysen bestätigen grundsätzlich, dass die Umweltbilanz von Mehrimporten stark von der Herkunft der Importe abhängt.

*Fehlende Berücksichtigung von ohnehin notwendigen Anpassungen durch offizielle Ziele und Verpflichtungen im Bereich Umwelt, Klima, Foodwaste, nachhaltige Importe; zudem fragwürdige Annahmen und grosse Unsicherheiten bei den Umweltauswirkungen im Ausland.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Appell der Wasserversorger an Europas Regierungen, die Landwirtschaftspolitik nach dem Vorbild der Trinkwasserinitiative umzugestalten

Mit dem Appell an die EU, deutsche Bundesregierung sowie an Bund und Parlament rufen die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet (IAWR) und die Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein (AWBR) gemeinsam dazu auf, die notwendige Agrarrevolution nicht mehr länger hinauszuzögern.

Bereits heute müssten Pflanzenschutzmittel, Gülle und Dünger extrem kosten- und energieaufwändig aus dem Trinkwasser herausgefiltert werden. Nur eine rasche Agrarwende könne verhindern, dass in Zukunft auch eine Nachrüstung der Wasserwerke nicht mehr ausreichen werde, um die Belastungen zu entfernen, warnen die Wasserversorger.

Mit der Annahme und Umsetzung der Trinkwasserinitiative könne man die negativen Auswirkungen von Dünger, Antibiotika und Pestiziden verringern oder sogar verhindern. Die Wasserversorger sind überzeugt, dass «die ökologische Umlenkung der Landwirtschaftsmilliarden sowohl in der Schweiz wie auch in der EU eine nachhaltige Agrarwende herbeiführen kann.»

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Agrarpolitik: Die Keime des Systemwechsels fördern

Ganze Wirtschaftssysteme werden derzeit in atemberaubendem Tempo umgekrempelt. Der Finanzsektor, die Autoindustrie, die Energiewirtschaft, alle stehen mitten in einem fundamentalen Umbruch, der sie um fünf vor zwölf aus einer selbstzerstörerischen Dynamik hinausführen soll. Nur in der Land- und Ernährungswirtschaft geben bis heute die Kräfte den Ton an, die einen Wandel unter allen Umständen verhindern wollen. Mit grosser Hartnäckigkeit verkaufen sie Kosmetik als Lösung. Doch hinter den Kulissen ist ein ebenso grundlegender Wandel hin zu einem neuen Land- und Ernährungssystem im Gange. Mit einer Serie von Newslettern wollen wir ihn besser sichtbar machen, in den grossen Kontext einordnen und mithelfen, ihm so die für den Wandel nötige Kraft zu verleihen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

SCNAT: Dringender Handlungsbedarf bei den landwirtschaftlichen Stickstoff -und Phosphoremissionen

Die Stickstoff- und Phosphoreinträge der Landwirtschaft in die Umwelt sind viel zu hoch. "Sie schädigen Gesundheit, Biodiversität, Wälder und Gewässer in der Schweiz massiv", schreibt die Akademie der Naturwissenschaften SCNAT in einem neuen Factsheet und fordert das Parlament auf, jetzt endlich zu handeln.

Zum Hintergrund: Das Parlament behandelt derzeit eine parlamentarische Initiative, die genau dies vorhat und einen verbindlichen Nährstoff-Absenkpfad vorschlägt. Der Ständerat und die vorberatende Kommission des Nationalrates haben dieser Initiative allerdings die Zähne bis zur Unkenntlichkeit gezogen.

Federführend in diesem Trauerspiel war die CVP, die im Verbund mit der FDP vor den unglaublichsten Fehlinformationen im Parlament nicht zurückschreckte und damit offensichtlich eine Mehrheit herbeiführen konnte, um die parlamentarische Initiative ins Leere laufen zu lassen.

Dies kann der Nationalrat im Plenum am 2. Dezember noch korrigieren. Vision Landwirtschaft setzt sich an vorderster Front dafür ein, dass dieser Kraftakt gelingt.

Zum Factsheet der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften SCNAT

Zuckerrüben: Pestizide am Anschlag

Die Viruskrankheit, die dieses Jahr in der Westschweiz viele Zuckerrübenfelder befallen hat, ist seit Jahrzehnten bekannt. Die Branche hat bisher blind der Agrochemie vertraut und ein hochgiftiges Pestizid dagegen eingesetzt. Trotz Gesprächen, die beispielsweise Vision Landwirtschaft mit den Produzenten führte, konnten sich ihre Vertreter nicht vorstellen, dass das Pestizid bald verboten werden könnte und dass die Agrochemie nicht rechtzeitig einen neuen Giftstoff auf den Markt bringen wird, wie das seit Jahrzehnten immer der Fall war. Genau das ist nun eingetreten. Nun ertönt der Hilfeschrei nach einer Notfallzulassung. Dies ist kein Weg in die Zukunft.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Kosten und Finanzierung der Schweizer Landwirtschaft NL

(VL) Wer soll die Kosten der Produktion von Gütern und Dienstleistungen tragen? Grundsätzlich ist die Antwort klar und weitherum anerkannt: Zahlen soll, wer die Kosten verursacht. Wenn dies der Fall ist, liegt «Kostenwahrheit» vor. In der Landwirtschaft und Ernährung wird dieses Prinzip heute auf den Kopf gestellt. Um-weltschädigende Produktionsweisen und Konsummuster werden vom Staat massiv begünstigt. Nicht nachhaltig produzierte Güter werden so viel zu günstig, nachhaltige zu teuer. Das Problem ist also nicht der Konsument, der nicht bereit ist, für nachhaltige Nahrungsmittel deutlich mehr zu bezahlen, sondern ein agrarpolitisches System, das die Preise zugunsten eines nicht nachhaltigen Konsums verzerrt und damit nachhaltiges Konsumverhalten systematisch behindert. In einer neuen Studie von Vision Landwirtschaft wird der Umfang dieser Verzerrungen erstmals quantifiziert. Um die agrarpolitischen Ziele im Bereich Umwelt und Ernährungssicherheit zu erreichen, wird es unumgänglich sein, das heutige System grundlegend neu auf Kostenwahrheit auszurichten.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Kosten und Finanzierung der Schweizer Landwirtschaft

Analog zur Statistik «Kosten und Finanzierung des Verkehrs» des Bundes hat Vision Landwirtschaft in einer neuen Publikation erstmals die Vollkosten der Schweizer Landwirtschaft erfasst und nach transparenten Kriterien den Kostenträgern «Konsumenten», «Steuerzahlende» und «Allgemeinheit» zugeordnet. Die Ergebnisse sind für die anstehenden agrarpolitischen Entscheide brisant.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Trauerspiel im Ständerat: Verlogene Scheinlösung zur zukünftigen Agrarpolitik dank massivem CVP-Engagement

Die Debatte vom 14. September zu den Pestizidinitiativen und zum Gegenprojekt der Ständeratskommission wurde weitgehend durch CVP-Ständeräte bestritten. Mit unzähligen Voten und Anträgen, welche den Zeitplan der Sitzung über eine Stunde verzögerte, führten sie dem Stöckli eine offensichtlich konzertierten Aktion vor, punktuell unterstützt von der SVP. Die Vorlage wurde zwar ganz knapp nicht als Ganzes versenkt, aber es gelangt der Ratsmehrheit, alle einigermassen griffigen Zähne systematisch zu ziehen.

Was der Ständerat im Gesetzesentwurf belassen hat, ist nun bis auf den unbestrittenen Pestizid-Absenkpfad komplett wirkungslos. So wurden die Lenkungsabgaben bei den Pestiziden versenkt, und beim Nährstoffabsenkpfad wurden die entscheidenden Zielvorgaben gestrichen, nämlich die Überschüsse bis 2025 um 10 Prozent und bis 2030 um 20 Prozent zu reduzieren. Damit ist vom Nährstoffabsenkpfad nur noch der tote Buchstabe übriggeblieben. Dieses faule Manöver ermöglichte es den beteiligten WAK-S-Mitgliedern aus der CVP, angesichts ihres Meinungsumschwunges das Gesicht zu wahren.

Wie schon in der CO2-Debatte zeigt die CVP auch in der Landwirtschaft eine erstaunliche Gleichgültigkeit gegenüber Umweltanliegen und selbst gegenüber der Verletzung bestehenden Umweltrechtes, die in der Debatte nur von rot-grüner Seite in engagierten Voten Beachtung fand. Dafür standen die "Branchenbedürfnisse" fast in jedem CVP- und SVP-Votum an vorderster Stelle - ein oft unverhohlen vorgetragener Klientelismus. Viele der teilweise abgelesenen, offenbar vorgeschriebenen CVP- und SVP-Voten beinhalteten falsche oder irreführende Aussagen. Die Handschrift des Bauernverbandes, der offensichtlich massiven Druck ausübte, war unübersehbar.

Mit dieser Debatte verlängert sich das politische Trauerspiel um die zukünftige Agrarpolitik um einen weiteren Akt. Das Parlament scheint angesichts des militanten Druckes von Bauernverband und Agroindustrie nach wie vor nicht in der Lage, die anstehenden Probleme anzupacken oder nur schon geltendes Recht ernst zu nehmen. Normalerweise schreiben wir eine solche politische Kultur einer Bananenrepublik zu.

Absurde Bauernverbands-Politik der Kalorienmaximierung

Ein paar Kalorien weniger zu produzieren und dafür die Umwelt zu schonen wird vom Bauernverband und den bäuerlichen Medien bei jeder sich bietenden Gelegenheit als des Teufels hochstilisiert. Dabei ist diese Argumentation nicht nur absurd, sondern läuft grundlegenden bäuerlichen Interessen zuwider.

Wirtschaftlich: Es gibt keine andere Branche, deren Dachverband sich in der Politik für eine möglichst hohe Produktion einsetzt und sich damit die eigenen Preise ruiniert. Das gibt es nur in der Landwirtschaft. Vermutlich weil mittlerweile das landwirtschaftliche Einkommen unter dem Strich ohnehin nur noch vom Staat kommt - die Direktzahlungen sind mittlerweile höher als das Einkommen, eine direkte Folge der SBV-Politik der Kalorienmaximierung.

Versorgungssicherheit: Im Energiesektor – auch dieser ist systemrelevant – weiss man seit langem: Es ist viel kostengünstiger, zielführender und erst noch umweltschonender, die Effizienz des Systems zu erhöhen beispielsweise durch verbrauchsoptimierte Haushaltgeräte und Fahrzeuge oder durch Gebäudeisolation, anstatt möglichst viel Energie zu produzieren. Doch in der Landwirtschaft rennt der Bauernverband bis heute einer möglichst hohen Produktion nach, als ob er noch nie etwas von viel effizienteren Strategien der Effiziensteigerung gehört hätte.

Allein eine Reduktion des Foodwaste, zu der sich der Bund bis 2030 verpflichtet hat, wird den Selbstversorgungsgrad um gut 15% erhöhen. Dabei kommt die Foodwaste-Reduktion auf dem Feld direkt dem bäuerlichen Einkommen zugute – ganz im Gegensatz zu einer Maximierung der Produktion.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

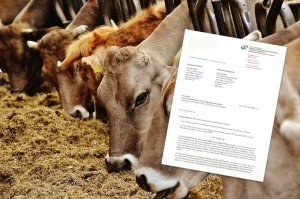

Überhöhte Stickstoffemissionen: Verwaltung des Kantons Luzern missachtet seit 15 Jahren das Umweltrecht

Wer Gesetze nicht einhält, wird normalerweise gebüsst. Anders beispielsweise im Kanton Luzern. Seit 15 Jahren wird der Vollzug von geltendem Umweltrecht bei den viel zu hohen Stickstoff- und Phosphoremissionen verschleppt.

Die Emissionen resultieren aus den massiv überhöhten, bodenunabhängigen Tierbeständen und den riesigen Futtermittelimporten im Kanton Luzern. Sie gehören zu den höchsten europaweit und sind für Umwelt und Gesundheit folgenreich. Doch Futtermühlen, Stallbauer, Tierhandel, Tierärzte etc. etc. verdienen daran Jahr für Jahr Millionen. Noch viel mehr kostet es allerdings die SteuerzahlerInnen. Sie mussten bisher über hundert Millionen Franken an Folgekosten hinblättern - die Schäden an Biodiversität und Gesundheit noch gar nicht einbezogen.

Nun versuchen Umweltorganisationen, den Kanton mit einer Aufsichtsbeschwerde zum Handeln zu zwingen - ein bisher in der Schweiz einzigartiger Vorgang. Es öffnet sich damit ein weiteres Kapitel in der landwirtschaftlichen Bananenrepublik. Wir können gespannt sein.

Zu den Detailinformationen (Webseite WWF Luzern)

Ständeratskommission: "Versenkt zynischer Deal zwischen Bauernverband und Economiesuisse die Agrarreform 22+?"

Die Wirtschaftskommission des Ständerates WAK-S will die Reform der Agrarpolitik um Jahre hinauszögern. Der Entscheid hat rundherum Erstaunen ausgelöst. Die knappe Mehrheit kam durch einen Deal zwischen SBV-Präsident Markus Ritter und den FDP- Ständeräten unter Führung von Ruedi Noser zustande. Ritter will im Gegenzug mithelfen, die Konzernverantwortungsinitiative zu bekämpfen und den Agrarfreihandel zu unterstützen - beides Anliegen, die den bäuerlichen Interessen zuwiderlaufen.

Der Schachzug offenbart den ganzen Opportunismus und Zynismus des SBV-Präsidenten, der sich seit Monaten verbissen gegen jegliche Reformschritte der Agrarpolitik in Richtung etwas mehr Ökologie wehrt und dem alle Mittel recht sind, sie zu verhindern.

Der Entscheid des Ständerates gibt der Trinkwasserinitiative und der Pestizidinitiative weiter Auftrieb. Offensichtlich ist das Parlament auch in seiner grüneren Zusammensetzung derzeit nicht willens, die gravierenden Umweltprobleme der Landwirtschaft beim Boden, den Gewässern und der Biodiversität anzugehen und die Steuermilliarden in Richtung eine nachhaltigen Produktionsweise zu lenken.

Wenn eine Forschungsanstalt Politik macht: Vision Landwirtschaft distanziert sich von Agroscope-Studie zur Trinkwasserinitiative

Eine Annahme der Trinkwasserinitiative (TWI) hätte in der Schweiz auf Umwelt und bäuerliches Einkommen positive Auswirkungen. Dies zeigt eine frühere Studie von Agroscope. Mit einer heute publizierten Ergänzungsstudie bezieht Agroscope auch die Umweltwirkungen im Ausland ein. Und siehe da: Im Ausland soll die TWI nun sehr negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Doch dieses Resultat kommt nur mit einer Reihe von Tricks und völlig unrealistischen Annahmen zustande.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Regenerative Landwirtschaft – eine neue Bewegung am Landwirtschaftshimmel

Immer mehr Bauern und Bäuerinnen hinterfragen das Credo: «Nur wenn wir düngen und spritzen sind gesunde Kulturpflanzen und hohe Erträge möglich». Braucht die Pflanze für ihr Gedeihen nicht etwas ganz anderes, nämlich einen gesunden, lebendigen Boden? Diese Überzeugung steht hinter der «regenerativen Landwirtschaft». Sie ist mittlerweile zu einer Bewegung angewachsen, zu der sich immer mehr LandwirtInnen hingezogen fühlen. Sie verzichten dabei freiwillig auf Pestizide und Kunstdünger. Im Zentrum steht ein gesunder, fruchtbarer Boden. Was regenerative Landwirtschaft ist, zeigt das Portrait eines Pionierbetriebes.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Coronakrise: Weniger produzieren erhöht die Versorgungssicherheit

Viele versuchen derzeit, aus der Corona-Krise Profit zu schlagen. Auch der Bauernverband SBV nutzt die aktuelle Situation aus. Er will die Bemühungen des Bundes torpedieren, mit der Agrarpolitik 2022+ eine wenigstens etwas ökologischere Landwirtschaft zu fördern, wie die NZZ aufzeigt. Seine Argumentation: In Krisenzeiten bräuchten wir eine möglichst hohe Inlandproduktion, und dies selbst auf Kosten der Ökologie. Doch das Gegenteil ist richtig.

Eine nachhaltigere Landwirtschaft kann funktionieren

Dänemark zeigt, wie man die Umweltprobleme der Landwirtschaft mit konsequentem Handeln und deutlich weniger Geld tatsächlich lösen kann. Beispielsweise mit hohen Lenkungsabgaben. Die Schweiz drückt sich jedoch seit Jahren um dieses wirkungsvolle Instrument herum und setzt lieber auf oft völlig wirkungslose freiwillige Anreize. Die Hauptsache, der Geldmittelabfluss ist sichergestellt und alle sind beschäftigt mit dem aufwändigen Administration der immer zahlreicheren Anreizprogramme.

Stickstoff in der Schweizer Landwirtschaft – Ziele und Massnahmen nicht umweltrechtskonform

Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich in Bezug auf Klima und Umwelt in einem eindrücklichen Wandel. Auch die Landwirtschaft und Ernährung sollen gemäss offiziellen Zielen ihren Teil beitragen und ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 um zwei Drittel reduzieren. Die Agrarpolitik läuft allerdings diesen Zielen diametral entgegen.

Auch mit seiner neuen Agrarpolitik 2022+ will der Bundesrat die klimaschädigende, überintensive Milch- und Fleischproduktion weiterhin mit Milliarden subventionieren. Dazu toleriert er rechtswidrige Zustände und verschaukelt die Bevölkerung mit Etappenzielen, die sich seit 20 Jahren als leere Versprechen erweisen. Die vorliegende Analyse von Vision Landwirtschaft zeigt den Umgang mit den Umweltdefiziten der Schweizer Landwirtschaft beim Stickstoff detailliert auf.

Agrarpolitik 22+: Administrativer Aktivismus statt konsequente Problemlösungen

Der Bundesrat hat heute seine neuste Botschaft zur Reform der Agrarpolitik präsentiert. Die bisherigen mutlosen Vorschläge wurden deutlich nachgebessert. Doch erneut fehlt die Aussicht auf eine Agrarpolitik, die wenigstens die Einhaltung des Umweltrechtes sicherstellt. Bei den Stickstoffemissionen krebst der Bundesrat sogar hinter frühere Zielsetzungen zurück und will mit neuen Programmen die Tierhaltung gar wieder vermehrt fördern. Neben Vision Landwirtschaft wollen jetzt immer mehr Organisationen den Bund bis 2035 wenigstens zur Einhaltung der Umweltziele verpflichten. Dazu braucht es noch grundlegende Nachbesserungen – darunter nicht zuletzt das Weglassen von Zahlungen und Programmen, die mehr schaden als nützen. Weniger ist oft mehr.

Weiter steigende Kosten der Schweizer Landwirtschaft

Niemand hat bisher die Kosten der Schweizer Landwirtschaft so genau analysiert wie Avenir Suisse vor zwei Jahren. Nun publizierte die Denkfabrik eine aktualisierte Auflage.

Die Kosten haben nochmals um 4% zugelegt. Für 2018 betragen sie 20,7 Milliarden Franken - oder 400'000 Franken pro Landwirtschaftsbetrieb. 8.5 Milliarden davon berappen Steuerzahler und KonsumentInnen direkt. Fast ebenso hoch schlagen die landwirtschaftlichen Umweltschäden zu Buche, wobei dieser Wert mit grösseren Unsicherheiten behaftet ist und eher konservativ berechnet sei.

Die staatlichen Zahlungen landen nachweislich vor allem bei der weitverzweigten Agroindustrie. In kaum einem anderen Land verdient die sog. vorgelagerte Branche an der Landwirtschaft auch nur annähernd so viel wie in der Schweiz. Dafür liefert sie gerne überbordende Mengen an Futtermitteln, Pestiziden, Maschinen, neuen Gebäuden etc. etc. Diese Vorleistungen wiederum sind hauptverantwortlich für die meisten Umwelt- und Landschaftsschäden der Schweizer Landwirtschaft.

Ausser der Industrie kennt das extrem teure Agrarsystem der Schweiz fast nur Verlierer - neben der Umwelt nicht zuletzt die Bäuerinnen und Bauern, die in eine vollständige finanzielle Abhängigkeit vom Staat geraten sind und sich dank vergünstigten Kreditmöglichkeiten weltweit am höchsten verschuldet haben.

Ein Ausweg aus dem Schlamassel ist bisher nicht absehbar. Wo immer es geht versucht die Agroindustrie zusammen mit dem eng verbandelten Bauernverband, Reformen zu verhindern.

Serie Nachhaltigkeit: Hat Schweizer Zucker eine Zukunft?

Die Zukunft des Schweizer Zuckers steht zur Debatte. Denn der Anbau von Zuckerrüben droht trotz einer sehr hohen staatlichen Stützung seine wirtschaftliche Attraktivität zu verlieren. Grund: die fallenden Zuckerpreise auf dem Weltmarkt. Wie es mit der inländischen Zuckerproduktion weitergehen soll, wird im Rahmen der Agrarpolitik 22+ entschieden. Bisher drehte sich die Diskussion vor allem um die Wirtschaftlichkeit. Dank einer aufwändigen Imagekampagne der Zuckerindustrie sind die gravierenden ökologischen Probleme bislang untergegangen.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Agrarpolitik: Vorbild Dänemark?

Dänemark gilt als agrarpolitisches Vorzeigeland. Nirgendwo sonst konnten beispielsweise die Stickstoffemissionen oder der Pestizideinsatz bei gleichbleibender Produktivität in den letzten Jahren so stark reduziert werden. Und kaum ein anderes Land verfolgt auch beim Klimaschutz in der Landwirtschaft so ehrgeizige Ziele. Vision Landwirtschaft wollte vor Ort erfahren, was es mit diesen Erfolgen auf sich hat.

DOKUMENTE HERUNTERLADEN

AP22+: Mit neuen Indikatoren gegen Intransparenz und Stillstand

Bis heute wird die Wirkung der Agrarpolitik mit Indikatoren gemessen, die mehr verschleiern als klären. Die fehlende Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass das Parlament die Agrarpolitik statt auf die gesetzlichen Ziele weitgehend auf die Interessen der landwirtschaftsnahen Industrie ausrichten kann. Um dies zu ändern, veröffentlicht Vision Landwirtschaft heute zusammen mit anderen Organisationen 21 Kennzahlen (sog. Indikatoren). Sie geben erstmals einen breiten Überblick über die Zielerreichung der Agrarpolitik, basierend auf den gesetzlichen Grundlagen. Sie zeigen: Nur 2 von 21 Zielen werden erreicht. Nicht nur alle wichtigen Umweltziele, sondern auch die wirtschaftlichen und sozialen Ziele werden verfehlt, oft in hohem Mass. Gleichzeitig werden für die Ziele, die bereits mehr als erreicht sind, die umfangreichsten Mittel verwendet.

Vernehmlassung AP22+: Stellungnahme von Vision Landwirtschaft

Vision Landwirtschaft hat zur AP22+, also zur Agrarpolitik, die ab 2022 eingeführt werden soll, ausführlich Stellung genommen. Die Vorschläge des Bundes sind keine Antwort auf die seit 20 Jahren ungelösten Defizite. Die schädlichen Pauschalzahlungen in Milliardenhöhe werden zwar umbenannt, um der WTO ein Schnippchen zu schlagen, sollen aber weiterhin im praktisch gleichen Ausmass fliessen.